更新日:2024年3月23日

ページID:8300

ここから本文です。

土のうステーション

区では、大雨による冠水・浸水などの被害を未然に防ぐために、どなたでも自由に土のうを取り出せる「土のうステーション(土のう置場)」が区内に47箇所あります。

必要な方は、そこから自ら運んで利用してください。

|

|

土のうステーション設置箇所図

土のうステーション設置場所

土のうステーションの利用方法

(1)近くの土のうステーションから土のうを持ってくる

どなたでも自由に取り出せます。土のうの中身は約5キロから10キロの砂です。

- 出入口1メートル当たり5、6袋が必要です。また、2段積みにするには10袋程度(注:1段あたり10センチメートル程度の高さです)必要となります。

- 運搬の際には、軍手や汚れてもよい服装で行ってください。

- 車両などで運搬する際にも、ブルーシートを用意するなどしてください。

(2)ブルーシートの上に土のうを並べる

広げたブルーシートの上に土のうを並べます。

- ブルーシートがない場合はレジャーシートやごみ袋を切って代用できます。

- ブルーシート等がなくても良いですが、止水効果が薄れます。この場合、積んだ後土のうを踏み固めるなどして土のうを密着させてください。

(3)ブルーシートで道路側から建物側へ包む

(4)重しでブルーシートを固定する

- 土のうは返却不要です。繰り返し使えるのでご家庭で保管してください。

- 保管するにあたっては、風通しを良くするために、スノコの上に「土のう」を置き、ブルーシートなどに包んでおくと劣化防止になります。

- 「土のう」は定期的に点検していただき、袋が劣化してしまった場合は、ホームセンター等で購入し交換してください。

土のうが用意できない場合は

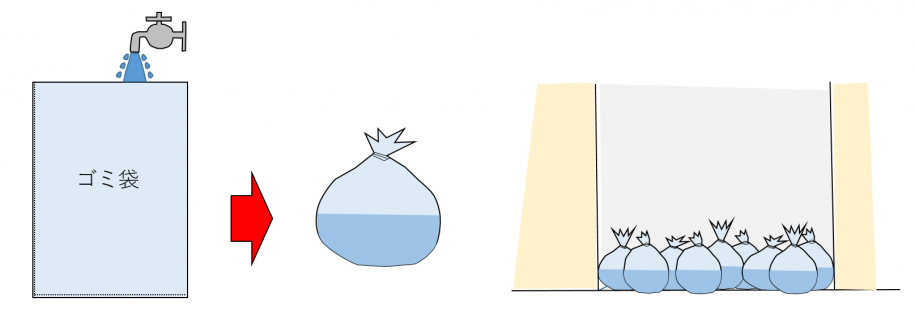

(1)簡易水のう

- 40リットル程度の容量のごみ袋を二重にして中に半分程度の水を入れて閉めます。(ごみ袋の強度が不足する場合は、重ねる枚数を増やします。)

- 出入り口などに隙間なく並べて使用します。(二段重ねできないので、10センチメートル程度の水深が限度です。)

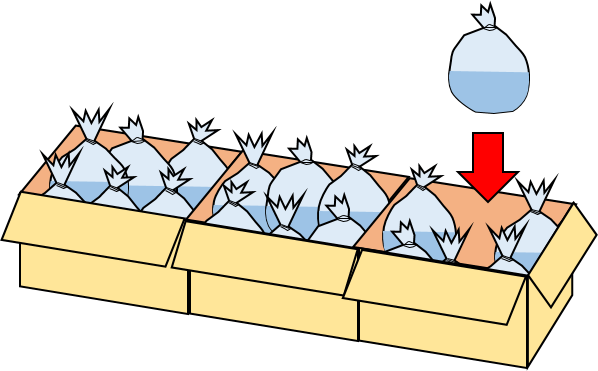

(2)簡易水のうと段ボールの併用

簡易水のうと段ボール箱を併用することで、水のうだけの場合に比べて強度が増し、中に詰める水のうも積み重ねて使用することができます。

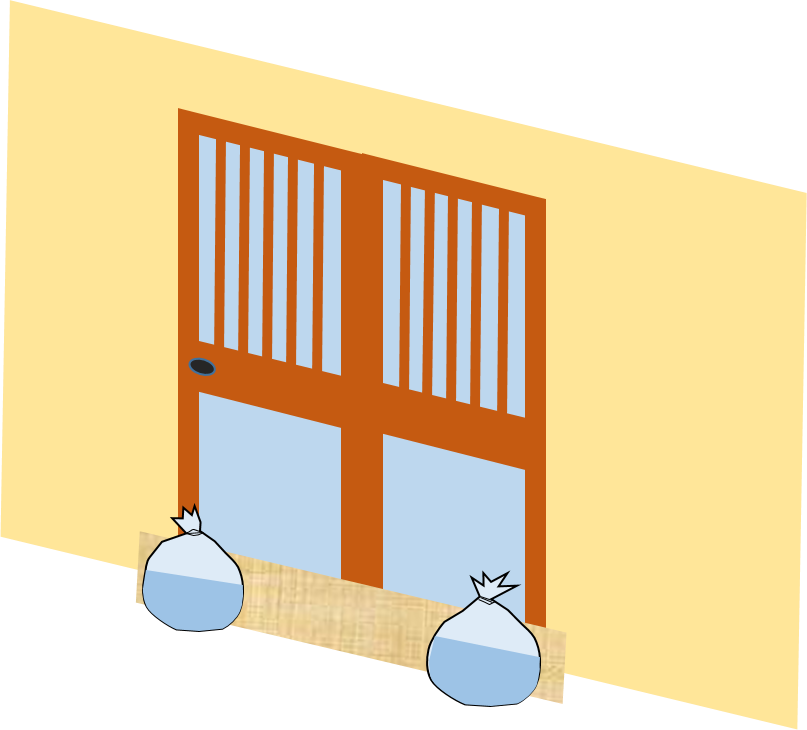

(3)簡易水のう+板

出入口を長めの板などを使用し、水のうで固定し浸水を防ぎます。

『土のうによる水防対策』パンフレット

土のうステーションの利用方法や土のうの積み方、その他日頃の浸水対策を紹介していますのでぜひご覧ください。

パンフレット(PDF:1,739KB)![]()

このページに関するお問い合わせ

トップページ > 防災・安全 > 防災 > いざというときのために<自助> > 土のうステーション