更新日:2026年2月4日

ページID:55297

ここから本文です。

【令和7年度終了】小児インフルエンザ任意接種費用の一部助成

令和7年度小児インフルエンザ任意予防接種は、令和8年1月31日をもって終了しました。

令和8年度の小児インフルエンザ任意予防接種については、詳細が決定次第お知らせいたします。

対象者

接種日時点で江戸川区にお住まいの方で、令和7年中に生後6か月になる方から高校3年生相当の方

(平成19年4月2日から令和7年7月1日生まれの方)

予診票の送付時期

9月下旬頃に対象の方に個別に送付予定です。

令和7年9月以降に江戸川区へ転入された方は、江戸川区に転入された方へ(予防接種)のページをご覧ください。

実施期間

令和7年10月1日から令和8年1月31日まで

(実施期間中に生後6か月をむかえる方は、生後6か月になる日の前日から接種できます。)

助成(接種)回数・スケジュール・助成額

不活化ワクチンと経鼻生ワクチンに対して助成を行っています。助成できるのはどちらか1種類のみになりますのでご注意ください。

助成(接種)回数

【不活化ワクチン】

生後6か月以上13歳未満:2回まで

13歳以上高校3年生相当まで:1回

【経鼻生ワクチン(令和7年度より対象)】

2歳以上高校3年生相当まで:1回

スケジュール

【不活化ワクチン】

2週間から4週間の間隔をあけて、2回接種

(注)1回目接種時点で13歳に達している方は、医師が特に必要と認める場合を除き、1回接種です。2回目を受ける場合は、全額自己負担となります。(2回目の予診票は使えません)

【経鼻生ワクチン(令和7年度より対象)】

2歳以上に1回接種(2回目の予診票は使えません)

助成額

【不活化ワクチン】

1回につき2,000円

【経鼻生ワクチン(令和7年度より対象)】

1回につき4,000円

実施場所

区内指定医療機関(リンク先に医療機関一覧が掲載されています)

(注)江戸川区内の指定医療機関のみで助成が受けられます。区外の医療機関で受ける場合は、助成の対象外ですのでご注意ください。

ワクチン・接種方法等について

ワクチンによって助成制度やワクチンの注意事項が異なります。以下のとおりまとめましたので、接種を受ける際の参考にご覧ください。

比較表

| ワクチン種類 | 不活化ワクチン | 経鼻生ワクチン | ||

|---|---|---|---|---|

| 接種方法 | 皮下注射 | 点鼻 | ||

| 助成(接種)回数 | 生後6か月以上13歳未満 | 2回まで |

2歳以上高校3年生相当まで |

1回 (2回目の予診票は使えません) |

| 13歳以上高校3年生相当まで | 1回 | |||

| 接種スケジュール | 2週間から4週間の間隔をあけて、2回接種 | - | ||

| (注)1回目の接種時点で13歳に達している方は、医師が必要と認める場合を除き、1回接種です。2回目を受ける場合は全額自己負担となります。(2回目の予診票は使えません) | ||||

| 助成額 | 2,000円/回 | 4,000円/回 | ||

| 注意事項 | 第一三共株式会社製のワクチンは1歳から接種することができます。 | 経鼻生ワクチンは2歳から接種することができます。 | ||

| 接種を受けることが できない方 |

|

|

||

| 接種を受ける際によく相談しなければならない方 |

|

|

||

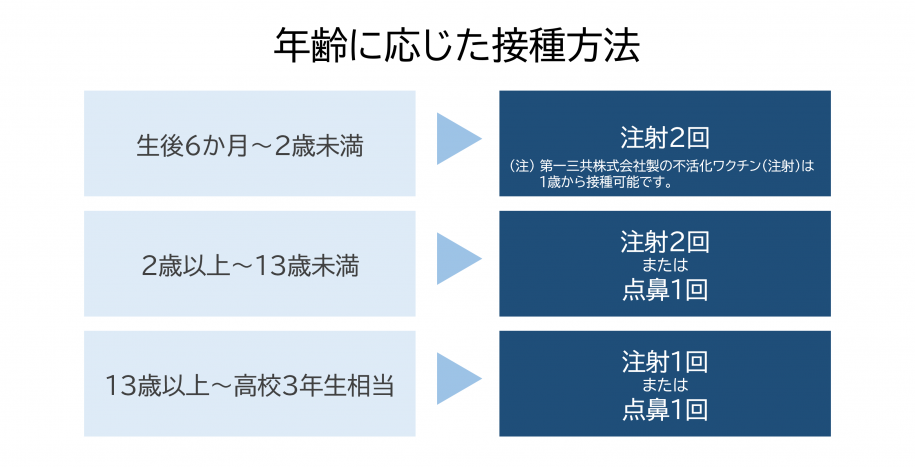

年齢によって選択できる接種方法等が異なりますので、以下の図を参考にご覧ください。

保護者の同伴について

お子様の年齢によって保護者の同伴に関する対応が異なりますのでご注意ください。

| 12歳以下 |

親権者である保護者の同伴が必要です。ただし、お子様の健康状態をよく知っている祖父母など(未成年者は不可)が、委任状を持参した場合には、保護者の代わりに同伴することができます。 |

|---|---|

| 13歳以上 15歳以下 |

保護者が記入した同意書を本人が持参すれば、保護者の同伴がなくても接種を受けることができます。 |

| 16歳以上 | 保護者の同伴がなくても接種を受けることができます(同意書等不要) |