トップページ > 子育て・教育 > 江戸川区児童相談所(はあとポート) > 事業案内 > 研修・講座・ワークショップ

更新日:2026年2月5日

ここから本文です。

研修・講座・ワークショップ

江戸川区児童相談所はあとポートでは、さまざまな研修・講座・ワークショップを開催しています。

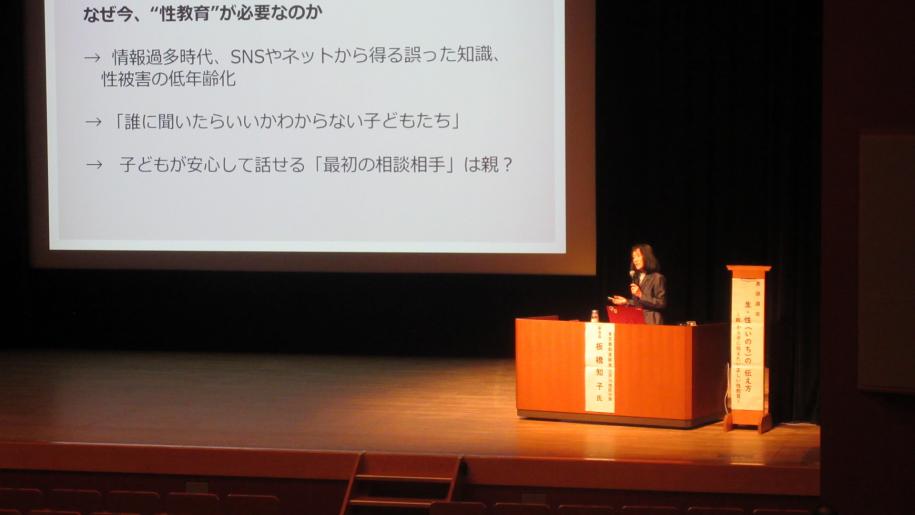

【研修】令和7年11月実施 令和7年度要保護児童対策地域協議会(全体会議)「性・生(いのち) の伝え方~親から子に伝えたい正しい性教育~」

江戸川区要保護児童対策地域協議会の関係機関、および区民の皆様を対象に、要保護児童の理解を深め、虐待対応及び支援に係る共通認識を持つことを目的に、令和7年11月14日に、東京都助産師会江戸川地区分会副会長、板橋知子先生をお招きし、基調講演を実施いたしました。

板橋先生は、聖路加看護大学(現:聖路加国際大学)を卒業され、聖路加国際病院、葛飾赤十字助産院に勤務後、地域の助産師活動へ活躍の場を広げられました。2001年にルチア助産所開設。新生児訪問、母乳相談、区の乳幼児健診等の業務、性教育、いのちの教育、出産準備教室等を中心に活動されています。令和6年度に第53回関東信越地方医療功労賞を受賞されています。

本講演では、性教育は、包括的性教育(CSE: Comprehensive Sexuality Education)の考えに基づき、年齢と発達に応じて、身体、健康、人間関係、権利、価値観、ジェンダー、感情、セーフティなどについて、伝えていくものであるとお話していただきました。特に「自分のからだは自分のもの。あなたのからだはあなただけのもの」という「からだの権利の教育」の重要性を説かれ、赤ちゃんの時からでも取り組めるものであるとご教示いただきました。また、SNSによる誤った性の情報に子どもが接することで起きている性被害の現状や、その背景には、「相談できる大人の不在」という問題があるとの指摘がありました。大人から子どもへ性の知識を伝える具体的な方法や、実際に性被害に遭ってしまった子どもへの接し方、性被害に遭ってしまった際の相談機関や性教育の情報機関などを共有していただきました。

質疑応答では、男性保育士による女児への排泄介助等に対する保護者の不安にどう向き合うべきかという質問が寄せられました。講師は、社会に残るジェンダーバイアスの解消を長期的な課題として捉えつつも、現場で今できることとして「保育のプロとしての誇り」を持ち、おむつ替え際の明るい声掛けや、介助時に同僚と状況を共有し、互いに見守り合う透明性のある保育環境を整えることで、保護者の不安を安心へと変えられるのではないかという展望を示されました。

参加された皆様からは「性教育が人権教育という視点で捉えられることを知りました」「赤ちゃんの時から声をかけていることが、性教育のはじまりなのだということを知りました」「(子どもからの性の知識の問いかけについて)『知らないから調べてから答える』や『聞かれたくない』と答えることも良いのだと知りました」「行政職としても一人の親としても励みになりました」といった新たな気づきとともに、性教育への前向きな姿勢を示す声が数多く寄せられました。

今年度も「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」として、児童虐待防止のパネルを会場ロビーにて展示いたしました。

【講座】令和7年3月実施 はあとポート子育て講座 「災害時の子どもとの向き合い方~備えと対応について

昨今、台風等による水害や各地で起こっている地震による災害等、自然災害がより身近なものとなっています。災害時には、子どもは特に脆弱で大人以上に物心両面において大きな影響を受けます。また、災害時の混乱等の中で、虐待の被害に遭う危険性も高まります。そこで、今回はセーブザチルドレンジャパン山田心健さんをお招きし、防災対策や災害時の適切な子どもへのケアについてお話をいただきました。

講座では、実際に被災地へ行かれたご経験をもとに、災害後の環境の変化が子どもたちにどのような影響を及ぼすのかということ、災害などの緊急時に誰もができる子どもの心の応急手当「子どものためのPFA(心理的応急処置)」、平時から家族で災害時について話し合いをもつことが、実際の災害時の心理的な備えにつながるということ等をお話しいただきました。

参加された皆様からは、「『子どもたちの目線から防災を考える』という言葉がとても印象に残りました。私自身も子どもたちに自分で考えられる機会を設けたいし、自分自身も色々と考えられるようになりたいと思いました。」「『子どものためのPFA(心理的応急処置)』の話を聞き、自分自身の役割を改めて考えるきっかけとなりました。親としての自分、仕事での自分、その時々の状況で必要とされる支援に何かしらの形で携わっていきたいと思いました。」などのご意見が寄せられました。

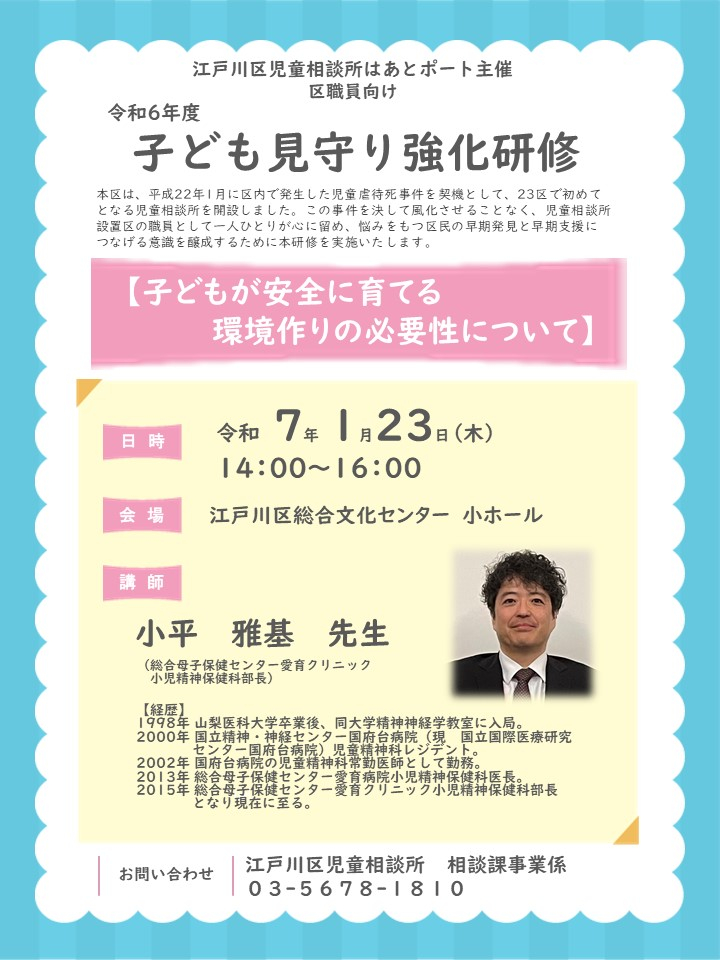

【研修】令和7年1月実施 子ども見守り強化研修「子どもが安全に育てる環境作りの必要性について」

かつて区内で発生した児童虐待死事件を決して風化させることなく、児童相談所設置区の職員として一人ひとりが心に留め、悩みをもつ区民の早期発見と早期支援につなげる意識を醸成することを目的に、総合母子保健センター愛育クリニック 小児精神保健科部長 小平雅基先生をお招きし、基調講演を実施いたしました。

小平先生は、国立精神・神経センター国府台病院(現 国立国際医療研究センター国府台病院)児童精神科、総合母子保健センター愛育病院小児精神保健科を経て、現在は総合母子保健センター愛育クリニックで小児保健精神科部長として従事されています。また、江戸川区児童相談所にて児童の診察や医学診断、当所職員への助言や指導にも携わっていただいています。

講演では「子どもの自立の輪を広げていくためには、1子どもの気持ちをキャッチする敏感性、2子どもの行動を見守る(リリース)非侵害性、3保護者がキャッチアンドリリースを感情コントロールした状態で行うこと4見守ること(リリース)に一貫したルールをもつこと、この4つの要素が大切である。」「社会全体が、子どもと養育者の心理的な結びつきを育む(アタッチメントケア)環境の提供や自分の気持ちを人に話し、共感してもらったり、自分の気持ちを振り返る体験、同年代の集団で関係性を積み重ねていけるような環境を作ることが大切である」等をお話いただきました。

参加された皆様からは、「アタッチメントケアを通して、ネガティブな感情を認めることで探求行動が広がり、自立していくという話を聞き、生涯を通してアタッチメントケアが大切になっていくのだと感じました」「支援している中で不全感を感じることが特別なことや力不足ゆえではなく、支援する立場として当たり前だと理解でき、また支援者が支配者にならないように関係性を保っていくことも重要だと感じました。」などのご意見が寄せられました。

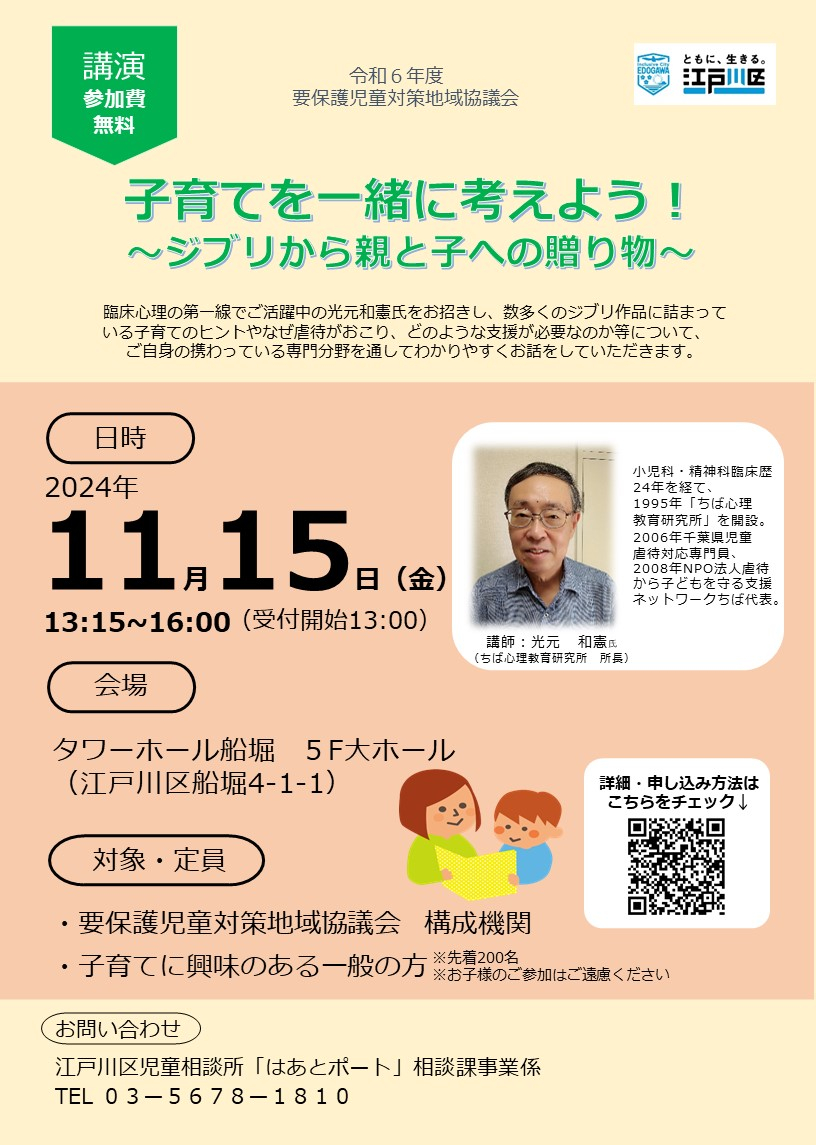

【研修】令和6年11月実施 令和6年度要保護児童対策地域協議会(全体会議)「子育てを一緒に考えよう!~ジブリから親と子への贈り物~」

江戸川区要保護児童対策地域協議会の関係機関を対象に、要保護児童等の理解を深め、虐待対応及び支援に係る共通認識を持つことを目的に、ちば心理教育研究所 所長の光元和憲先生をお招きし、基調講演を実施いたしました。

光元先生は、小児科・精神科臨床歴24年を経て、1995年ちば心理教育研究所を開設されました。現在は、カウンセリング・箱庭療法・家族療法を行うとともに、東京衛生学園専門学校で非常勤講師、教育相談所・児童相談所・家庭裁判所のスーパーバイザーとして後進の育成等、日々児童福祉の現場でご尽力されています。

講演では、ジブリ作品を題材に「子どもへ投げかける言葉の“意味”や“ひびき”によって、その言葉を受けた子どもが抱く感情は異なり、“優しいひびき”で言葉がけをすることは、その子どもと共に生きていこうという大人の覚悟や意志、愛が込められている。」「依存の成功が自立につながり、人との共存を可能にするが、依存を断ち切られると自立に失敗し、孤立する。依存は自立の延長線上に成り立っている」等、子育てのヒントや児童虐待について具体的にお話をいただきました。

参加された皆様からは、「ワクワクドキドキの膨らませ方や子どもの関心事に大人が関心を持つこと、『NO!』をいかに安全に伝えることの大切さを再認識しました。」「虐待の連鎖は断ち切ることはできないまでも、その鎖を細くしたり、柔らかくして切れやすくはできるかもしれない。その方法や日々の取り組み、ケースなどをさらに学んでいこうと思いました。」「依存⇒自立⇒共存は延長線上にあるという内容はとても勉強になりました。幼少期に依存し、甘えを十分に満足させることで自立につながる。そして、自立を十分にした大人は他者と関わり共存できるという一連の流れは心に響きました。」などのご意見が寄せられました。

「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」として、児童虐待防止のパネルを会場ロビーにて展示いたしました。

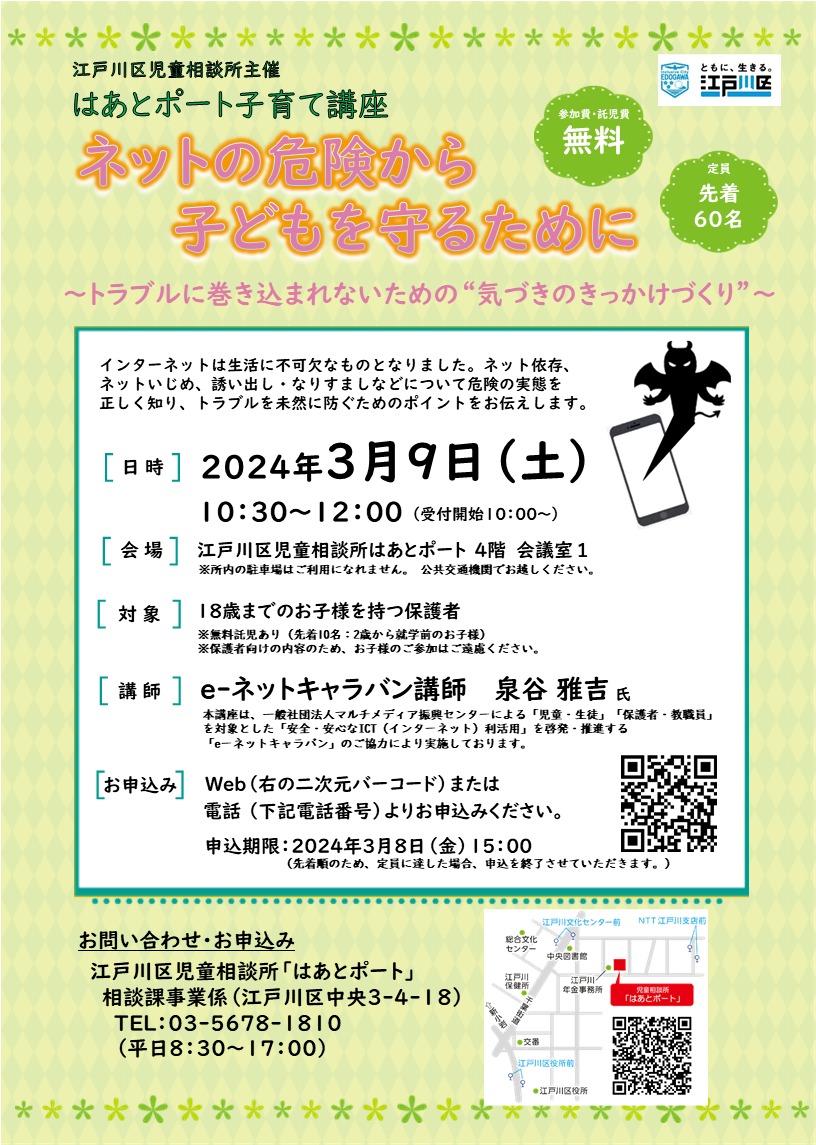

【講座】令和6年3月実施 はあとポート子育て講座「ネットの危険から子どもを守るために」~トラブルに巻き込まれないための”気づきのきっかけづくり”~

インターネットの危険の実態を正しく知り、トラブルに巻き込まれないための“気づきのきっかけづくり”として、令和6年3月9日に、e-ネットキャラバン講師のNECフィールディング株式会社 泉谷雅吉先生をお招きし、「はあとポート子育て講座」を実施いたしました。

e-ネットキャラバンは、一般社団法人マルチメディア振興センターによる「児童・生徒」「保護者・教職員」を対象とした「安全・安心なICT(インターネット)利活用」の啓発・推進を行っております。

講座では、インターネットにひそんでいる危険(ネット依存、ネットいじめ等)に触れながら、実際に起こったネットでのトラブルを通して、なぜトラブルが起こってしまったのかやインターネットを使用する上でのルール作りやフィルタリングの重要性等について具体的にお話をいただきました。

参加された皆様からは、「毎年家庭でのルールを考え直していきたいと思いました。友達がこうだからやりたいと言われると、なかなかすべてダメとも言えない状況ですが、子どもと話し合って決めていきたいと思います。」「まだスマートフォンを持たせてはいませんが、フィルタリングの大切さがわかりました。すぐそこに犯罪があることを知ったので注意していきたいと思います。」などのご意見が寄せられました。

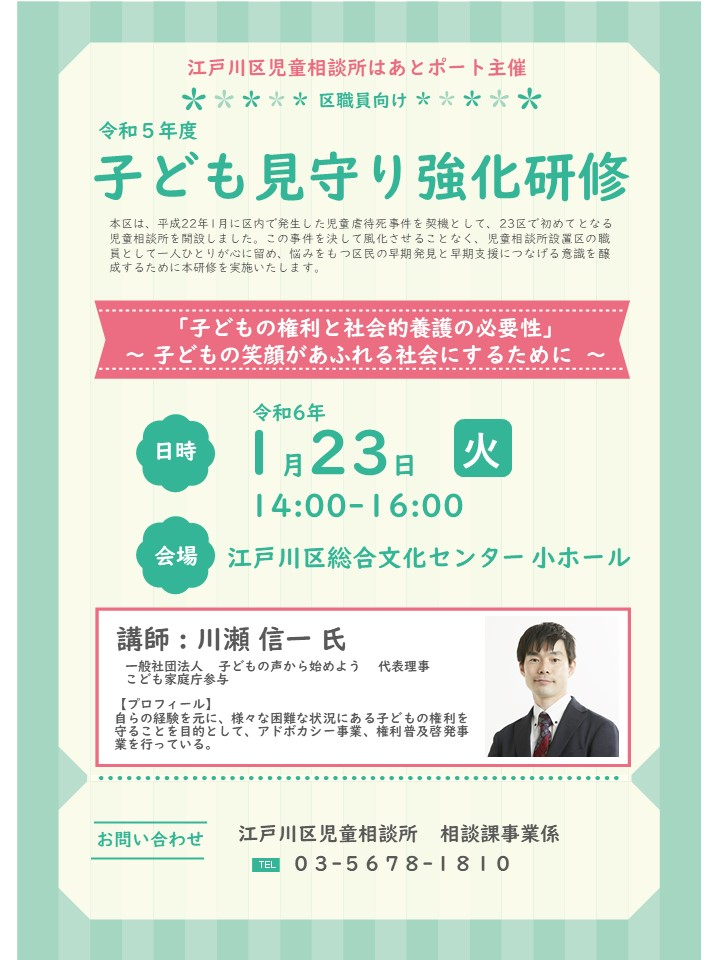

【研修】令和6年1月実施 子ども見守り強化研修「子どもの権利と社会的擁護の必要性」~子どもの笑顔があふれる社会にするために~

かつて区内で発生した児童虐待死事件を決して風化させることなく、児童相談所設置区の職員として一人ひとりが心に留め、悩みをもつ区民の早期発見と早期支援につなげる意識を醸成するために、令和6年1月23日(火曜日)に一般社団法人子どもの声からはじめよう 代表理事 川瀬信一先生をお招きし、「子ども見守り強化研修」を実施しました。

川瀬先生は、東京都内の児童相談所に定期的に訪問し、保護された子どもの声を聴き、その表明を支援する子どもアドボカシーに取り組まれています。2022年からは、こども家庭庁参与として、子どもや若者の声を政策へ反映する仕組みづくりにもご尽力されています。

講演では、子どもの行動を理解するよう努めることで信頼関係を築き、個々の問題に能力や特性に応じた解決策・代替案を共に考え、共に行動することが大切であることや、子どもの声を聞く際に、相手や環境によって言いたいことが変わることがあるということを前提に話を受け止めていくことが大切であることを教えていただきました。また、これまでのご経験をもとに、子どもの声を聴くことの大切さやどのような思いを持って子どもに接してきたか等について、お話をいただきました。

参加された皆様からは、「言葉で表現することだけが子どもの思いのすべてではなく、環境や個人の特性から表現することが難しいこともあるため、それを守る、支える立場の大人が察してあげることや表現しやすい環境を作ることが大切だと感じました」「心の余裕の大切さ、そこからくる助け合いの大切さを感じました。日々自身の心の健康があっての人との関わりがあり、余裕がないと一方通行のコミュニケーションになってしまうので、自身の心を大切にしつつ、手を差し伸べられる人間になりたいと思いました。」などのご意見が寄せられました。

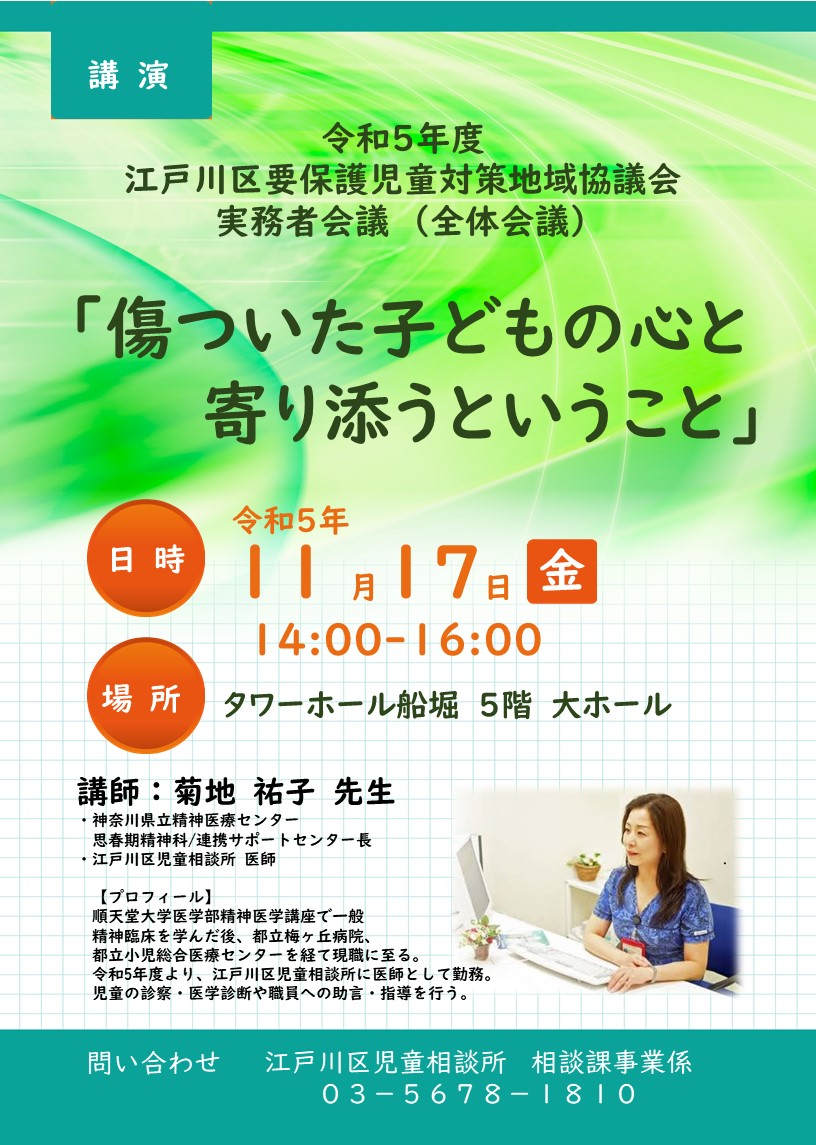

【研修】令和5年11月実施 令和5年度要保護児童対策地域協議会(全体会議)「傷ついた子どもの心と寄り添うということ」

江戸川区要保護児童対策地域協議会の関係機関を対象に、要保護児童等の理解を深め、虐待対応及び支援に係る共通認識を持つために、令和5年11月17日(金曜日)に神奈川県立精神医療センター 思春期精神科/連携サポートセンター長の菊地祐子先生をお招きし、基調講演を実施いたしました。

菊地先生は、順天堂大学医学部精神医学講座で一般精神臨床を学んだ後、都立梅ヶ丘病院、都立小児総合医療センターを経て現職に従事されています。令和5年度からは、江戸川区児童相談所にて医師として、児童の診察・医学診断や職員への助言・指導を行っていただいております。

講演では、虐待を受けてきた子どもには、子どもの存在そのものを肯定するメッセージを伝えることが大切であることや、子どもの問題点や苦しみに手を差し伸べてあげるだけでなく、子どもたちに「地域の中で守られている」と伝えていくことが大切であるということを教えていただきました。また、子どもが傷ついたときにどのような問題や影響があるのか、周りの人はどう対応していくと良いのか等について具体的にお話をいただきました。

参加された皆様からは、「特性を持った子どもが不快に思っていることを改めて考え、1対1の対応で丁寧に乳・幼児期から関わっていきたいと強く思いました。」「子どもの成長、子ども一人ひとりへの寄り添う形、方法を知ることができました。地域コミュニティの重要性を改めて知ることができました」「問題への対応だけでなく、そこにいるだけで良いんだよという安心感、安全である環境を整えていくことの大切さを学ぶことが出来ました。また、関係機関と連携していくことの大切さを感じました。」などのご意見が寄せられました。

「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」として、児童虐待防止のパネルを会場ロビーにて展示いたしました。

【ワークショップ】令和5年3月実施 子どもの権利と「たたかない、怒鳴らない子どもと向き合うヒント」

令和5年3月4日、2年ぶりに公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの講師をお招きし、ワークショップを実施しました。

体罰防止が、法律で禁止されたことや、子どもは生まれた時から人種や性別、障害や病気のある、なしなどにかかわらず、一人の人間として大切にされるかけがいのない存在であること、子どもに寄り添うこと、しつけの仕方などわかりやすく教えていただきました。

グループワークでは改めて子どもをたたいたり、怒鳴ったりすることで、どのような影響があるか、イライラを抑えるために参加者の皆さんが実践していることなどを話し合いました。

参加者の皆さんからは、「子どもの権利は全く分からなかったので、内容を知れてよかった」、「グループで沢山意見を出し合えて、家族以外の人と関わりをもてたことが良かった」、「ネガティブな声かけをしがちだったが、ポジティブな声かけを意識していきたいと改めて思った」など、意見が寄せられました。

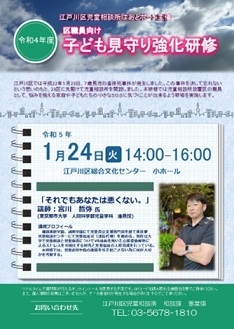

【研修】令和5年1月実施 子ども見守り強化研修「それでもあなたは悪くない。」

令和5年1月24日、東京都市大学人間科学部児童学科准教授宮川哲弥先生をお招きし、かつて江戸川区において発生した児童虐待死事件を振り返り、同様の事件が二度と起こらないために何ができるかということで、江戸川区職員向けに「子ども見守り強化研修」を実施しました。

宮川先生は、児童自立支援施設の児童自立支援専門員を経て、東京都児童相談センターにて児童福祉司を勤め、現在は大学で児童相談と児童指導についてVR技術を用いた心拍変動解析によるストレスを可視化する研究と児童福祉の人材育成を行っています。

講演では、児童虐待は個人や家族の問題だけでなく、周囲の大人一人ひとりが子育てに関心を持つことが大切であること。そして、区の職員としてあらゆる部署の窓口で親子の様子を見ることで、区役所の窓口に500人の職員が居れば500の目で、1,000人居れば1,000の目で子どもを見守ることができること。また相談を受ける場面においても、責める姿勢ではなく「それでもあなたは悪くない」というように相手の気持ちを受け止めて欲しいとのメッセージをいただきました。

アンケートでは、「虐待の問題は、当事者だけの問題ではなく、社会全体の問題だということに共感しました。全員がこの問題を意識して、前向きに問題解決に取り組んでいくことが大事だと思いました。」、「自分の仕事の中でも必ず虐待を止める何かの力を発揮できるはずと改めて気づき、努力をすすめていきたいと思いました。連鎖を断ち切る一助になりたいと思います。」、「窓口や電話での対応時に虐待への可能性を少しでも感じた場合は、児相へ情報提供をすることが子どもの命を守ることにつながる大切な一歩だということを学べた。」など多くの感想が寄せられました。

【研修】令和4年11月実施 令和4年度要保護児童対策地域協議会(全体会議)ヤングケアラー研修

令和4年11月11日、一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会代表理事の持田恭子先生をお招きし、ヤングケアラーをテーマとした基調講演とパネルディスカッションを実施しました。

1部の基調講演「ヤングケアラーへの対応と支援について~元ヤングケアラーの視点から~」では、ご自身のケア経験を元に、周囲の大人が特別扱いすることなく共感的な理解力を持つこと、ひとりじゃないと伝えることが勇気になり、安心に繋がるとのお話しがありました。

2部では「ヤングケアラーの抱える困難と私たちにできること」をテーマに、持田先生をはじめ、江戸川区中学校校長会長、スクールソーシャルワーカー、江戸川区児童相談所ヤングケアラーコーディネーター、一般社団法人ケアラーパートナー木の根っこ代表理事と元当事者でありアドバイザーの皆さんをお招きし、パネルディスカッションを実施しました。

区内中学校における全数面接、SSW(スクールソーシャルワーカー)の増員や児童相談所においてヤングケアラーコーディネーターの活動状況報告など令和4年度に江戸川区内で行われた取り組みを元に、自身がケアラーだった方の視点を交えピアサポート活動の現状や当事者同士で話せる機会を増やすなど、江戸川区が目指す共生社会に向けて今後の課題と関係機関の連携の強化の重要性を話し合いました。

11月は児童虐待防止推進月間として、子育てをしている保護者への応援メッセージをロビー展示しました。

【研修】令和3年1月実施 子ども見守り強化研修「忘れないで。見過ごさないで。~命にかかわる児童虐待~

令和3年1月25日、シンガーソングライター悠々(ゆうゆう)ホルン氏をお招きし、江戸川区で発生した虐待死亡事件を忘れないという思いのもと、江戸川区職員向けに、はあとポート子ども見守り強化研修を実施しました。初めに、子ども家庭部相談課長より、検証報告の概要を説明し、事件後の区の取り組みなどを講話しました。

悠々ホルン氏は、子ども達の声にならないSOSを音楽や動画を通して代弁するほか各地で講演活動を行っておられます。

望まない妊娠や、若年妊娠など、「虐待のリスクが高い」イコール、「虐待をする親」ではなく、何らかの支援が必要な家庭と捉えることが大切と教えて頂きました。

「子どもは皆、ただ愛されたいと願っている」。虐待を打ち明けることは、容易ではなく、打ち明けることは、「愛されたいという願いを捨てることになる」と思う子どももいる。子どもからSOSが出されたときに真摯に向き合うことはもちろん大切だが、何らかの機関に「たすけて」と言っても「何も変わらなかった」「言わなければよかった」と語る子どもが少なくないのが現状だと言います。

「ここに相談してね」と相談窓口を紹介することは大切だけど、いくら支援者と呼ばれる大人がたくさんいても「この人のことは信じられる」と思える人でなければ、意味がない。まずは、「この人のことは信じられる」と思ってもらえる職員になることが大切という熱いメッセージをいただきました。

アンケートでは、虐待の考えが変わり、身近にあることが分かった。区民から信頼される職員となれるよう、普段の業務や考えを見直したい。気が引き締まったという感想が多く寄せられました。

ミュージックビデオには、子どもの声にならないSOSが歌詞や映像に込められています。皆さんも是非インターネットでご覧ください。

(1

お問い合わせ