更新日:2025年6月27日

ページID:1526

ここから本文です。

デフリンピック

東京2025デフリンピック

令和7年(2025年)11月に開催される東京2025デフリンピックを紹介しています。日本では初開催となり、第1回大会から100周年の記念すべき大会となる東京大会を応援しましょう!

デフリンピックについて

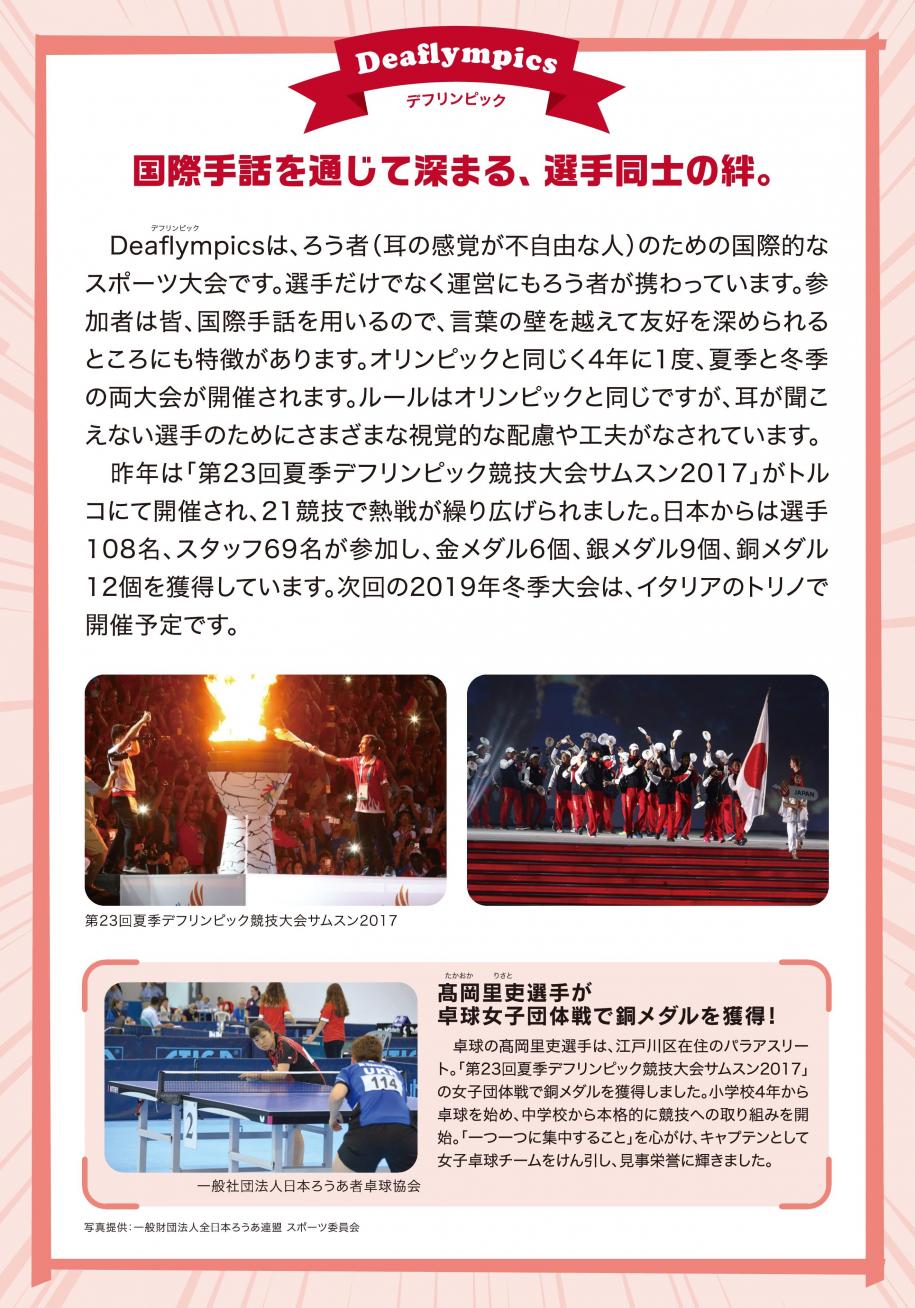

身体障害者のオリンピック「パラリンピック」に対し「デフリンピック(Deaflympics)」は、ろう者のオリンピックとして、夏季大会は1924年にフランスで、冬季大会は1949年にオーストリアで初めて開催されています。

障害当事者であるろう者自身が運営する、ろう者のための国際的なスポーツ大会であり、また参加者が国際手話によるコミュニケーションで友好を深められるところに大きな特徴があります。

なお、デフリンピックへの参加資格は、音声の聞き取りを補助するために装用する補聴器や人工内耳の体外パーツ等(以下「補聴器等」という)をはずした裸耳状態で、聴力損失が55デシベルを超えている聴覚障害者で、各国のろう者スポーツ協会に登録している者とされています。

また、競技会場に入ったら、練習時間か試合時間かは関係なく、補聴器等を装用することが禁止されています。これは、選手同士が耳の聞こえない立場でプレーするという、公平性の観点によるものです。(国際ろう者スポーツ委員会 オージオグラムに関する規則2.参加資格に関する規則 第2.1版 改訂版-2009年11月13日第1.0版公開-2001年7月31日 注:一般財団法人全日本ろうあ連盟:訳)

デフリンピックを運営する組織は、国際ろう者スポーツ委員会(International Committee of Sports for the Deaf)で、1924年の設立以来、デフリンピックやろう者世界選手権大会の開催、そして各国のろう者スポーツの振興など、着実な取り組みを続けています。現在の加盟国は104カ国です。

デフリンピック式典

デフリンピック式典

パラリンピックとデフリンピック

国際パラリンピック委員会(International Paralympic Committee)が1989年に発足した当時は、国際ろう者スポーツ委員会も加盟していましたが、デフリンピックの独創性を追求するために、1995年に組織を離れました。

そのために、パラリンピックにろう者が参加できない状況が続いています。

なお、デフリンピックの独創性とは、コミュニケーション全てが国際手話によって行われ、競技はスタートの音や審判の声による合図を視覚的に工夫する以外、オリンピックと同じルールで運営される点にあります。

また、パラリンピックがリハビリテーション重視の考えで始まったのに対し、デフリンピックはろう者仲間での記録重視の考えで始まっています。

しかし、現在は両方とも障害の存在を認めた上で競技における「卓越性」を追求する考えに転換しています。

デフリンピック情報

一般財団法人全日本ろうあ連盟スポーツ委員会のホームページから、日本選手団の活躍や競技結果等、デフリンピックの関連情報を確認できます。

夏季大会の競技

夏季大会では、以下の21競技が実施されています。

陸上、バドミントン、バスケットボール、ビーチバレーボール、ボウリング、自転車(ロード)、自転車(マウンテンバイク)、サッカー、ゴルフ、ハンドボール、柔道、空手、オリエンテーリング、射撃、水泳、卓球、テコンドー、テニス、バレーボール、レスリング(フリースタイル)、レスリング(グレコローマン)

冬季大会の競技

冬季大会では、以下の7競技が実施されています。

アルペンスキー、クロスカントリースキー、スノーボード、カーリング、アイスホッケー、チェス、フットサル

競技上の工夫・視覚保障について

デフリンピックの競技ルールは、オリンピック競技にほぼ準じていますが、聴覚障害のある選手にとってピストルスターターの音や審判の合図が聞こえないなど、競技を行ううえで、不利な状況におかれています。

そのためデフリンピックでは、競技に必要な音声情報やコミュニケーションの全てが、視覚的な合図(フラッシュ、フラッグなど)や国際手話などにより、視覚的に保障された競技環境が構築されています。

聴覚障害があることで、バランス感覚の異常、得られる情報量の少なさなどから、練習や競技上で聞こえる人と比べて不利な面があることが研究で報告されています。

例えば、団体スポーツではチームメイト同士の声がけ等で判断し、次への動きをとる場面が多いですが、それが聞こえないと難しく、常にチームメイトとのアイコンタクトが必要です。

さらに、個人スポーツでは、競技中の風の音や打球音、競技用具の音なども判断材料となることがありますが、それが聴覚障害者にとっては1つのハンデです。

このように、競技上における「目に見えないハンデ」に対する視覚的な情報保障や手話によるコミュニケーションが必要だからこそ、聞こえない選手同士で競技をすることに意義があるのです。

サッカーや水泳について

選手たちは主審の笛が聞こえないため、副審だけでなく主審も旗を持ち、シグナルを知らせます。

また、水泳のレースでは最後のターンの時に、その旨を水面にしぶきを立てて知らせます。

サッカーでは主審もフラッグを持つ

水泳のレースで最後のターンを知らせる

陸上競技・水泳・空手について

光でスタートや判定を知らせるために、フラッシュ機具を使っています。

スタートランプ・音響設置

ランプ設置(水泳競技)

ランプ設置(空手競技)

監督やコーチとのコミュニケーション

監督やコーチと選手間の指示や、コミュニケーションが円滑に行われるように手話通訳を設置します。

メディカルを受診する選手と、ドクターや看護師、トレーナー間の診察やコミュニケーションも手話通訳が必要となります。

写真提供:一般財団法人全日本ろうあ連盟スポーツ委員会

このページに関するお問い合わせ

トップページ > スポーツ・文化 > 江戸川区スポーツ情報サイト えどすぽ > パラスポーツ > デフリンピック