更新日:2025年9月1日

ページID:927

ここから本文です。

都市防災不燃化促進事業

1.事業の目的・内容

事業期間の延伸について

補助第142・143号線地区(南小岩七・八丁目周辺地区)及び補助第144号線地区(平井二丁目付近地区)の事業期間が令和13年3月まで延伸されました。

都市防災不燃化促進事業パンフレット

- 補助第142・143号線地区(南小岩七・八丁目周辺地区)(PDF:3,219KB)

- 補助第144号線地区(平井二丁目付近地区)(PDF:2,855KB)

- 補助第285号線地区(南小岩)(PDF:2,823KB)

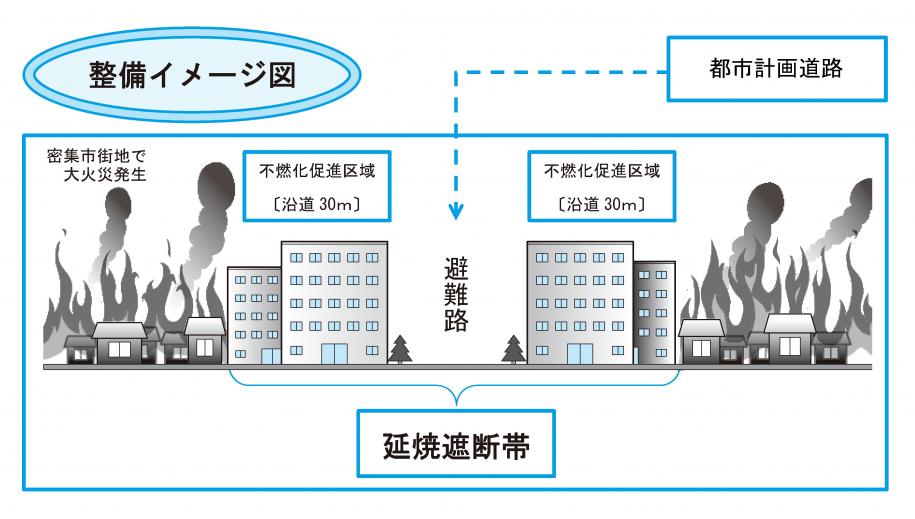

この事業は、地震発生などによる火災の延焼を防ぐ延焼遮断帯を形成し、あわせて地域の方々が安全に避難できるよう避難路の安全性を確保するために実施します。

古い木造住宅が密集し、道路が狭く、公園などの空地が少ない地域において、都市計画道路などの避難路を整備する際、その沿道30メートルの範囲で一定の高さ以上等の条件を満たし、かつ耐火性のある建築物を建築した場合に、区が建築費等の一部を助成します。

不燃化促進区域の指定

この事業を導入するにあたり、区は避難路となる都市計画道路の沿道30メートルの範囲を「不燃化促進区域」に指定します。

この区域内で建築物を建築する場合は、耐火または準耐火構造で高さ7メートル以上にする必要があります。

不燃化促進区域については下記担当係に詳細図面がありますので、お問い合わせください。

事業期間

補助第142・143号線地区、補助第144号線地区は平成27年9月から令和13年3月まで、補助第285号線地区は令和3年8月から令和13年7月までが事業期間です。

この期間内に下記の条件を満たす耐火・準耐火建築物を建築する場合に、本制度の利用が可能です。

事業地区

補助第142・143号線地区(南小岩七・八丁目周辺地区)(PDF:125KB)![]()

担当:都市開発部まちづくり推進課まちづくり第二係

電話:03-5662-6470(直通)

補助第144号線地区(平井二丁目付近地区)(PDF:103KB)![]()

補助第285号線地区(南小岩)(PDF:167KB)![]()

担当:都市開発部まちづくり推進課まちづくり第一係

電話:03-5662-6435(直通)

2.助成の条件

助成対象となる建物主

- 個人

- 中小企業(中小企業基本法第2条に規定)

- 公益法人

- その他区長が認める方等

(注)宅地建物取引業者が販売目的のために建築するものは対象とはなりません。

助成対象となる建物(耐火・準耐火建築物)の条件

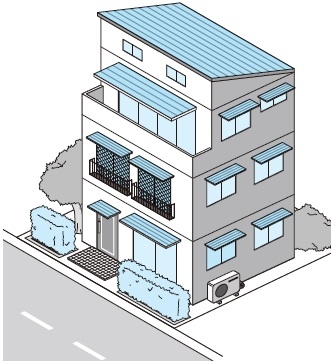

- 建築物は、2階以上及び最低限高度7メートル以上(「よくあるご質問」参照)の耐火建築物又は準耐火建築物とし、市街地大火による火災及びふく射熱を有効に遮へいする形態とする。

- 1棟当たりの敷地面積は40平方メートル以上とし、かつ、建築物の延べ面積は50平方メートル以上とする。

(ただし、用地買収等により残地で再建する場合など、区長がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。) - 建築物の道路に面する部分の開口部は、落下物の防止措置等を講ずる。

(ア)引違のサッシについては、はずれ止めを設置する。

(イ)窓ガラスは飛散防止のため、網入りガラスを使用する。

(ウ)出幅1メートル以上のバルコニーがある場合は、はずれ止め・網入りガラスを使用しなくてもよい。

(エ)看板は、アンカーボルト等による躯体くくりつけとする。

(オ)エアコン室外機は、原則として床置きとする。(屋上、バルコニー等) - 間口率(注)が6割以上であること。

- 計画線から30メートルの範囲内に建築物が建築される事。

- ガス設備には、ガス漏れ防止等の対策を講ずる。

- 火気を使用する部屋及び避難上重要な通路等の天井、壁は、不燃材又は準不燃材で仕上げる。

- 危険物施設については、防災上安全な構造とする。

- 当該地区の地区計画に適合する建築物とする。

- 道路に面して設ける垣またはさくの構造は、生垣またはネットフェンス等に緑化したものとする。

- 敷地内の緑化に努めること。

- 新築工事の際、2項道路等の後退整備が必要な道路に接している場合は、L型側溝を後退させること。

(なお、後退整備にあたって「細街路整備事業」の要件に該当した場合、整備費用の助成あり。)

(注)間口率とは、都市計画道路に対して建物の幅(高さ6メートルの位置)が敷地の幅に占める割合のことを指す。

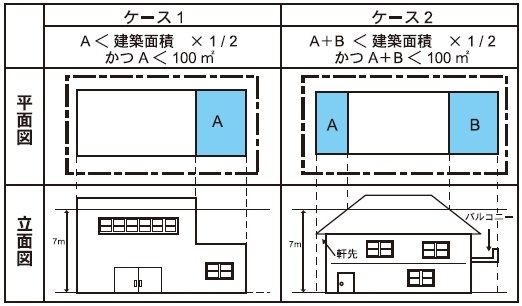

(建物イメージ図)

(建物イメージ図)

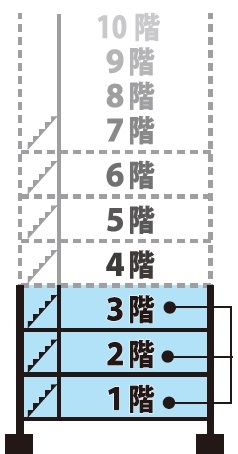

3.助成内容

基本となる助成金

助成の対象となるのは1階から3階までの床面積の合計とします。

| 番号 | 種別 | 内容 |

|---|---|---|

| 1 | 一般建築助成費 (注)ほとんどの一般住宅の建替えがこれに該当します |

単独で建築する建築主(2~5の対象となる方を除きます。)に対して建築工事費の一部を助成します。 また、200平方メートル未満の敷地に、従前の権利者が数人共同で建築する場合の各建築主についても同様となります。 |

| 2 | 大都市地域住宅供給型一般建築助成費 | 敷地面積によらず、次の要件に該当する建築物の建築主(3~5の対象となる方を除きます。)に対して建築工事費の一部を助成します。 (ア)延べ面積の3分の2以上が住宅のように供されるものであること。 (イ)自己使用部分を除く住宅が8戸以上であること。 |

| 3 | 共同建築助成費 | 200平方メートル以上の敷地に、従前の権利者が数人共同で建築する場合の各建築主(4~5の対象となる方を除きます。)に対して建築工事費の一部を助成します。 |

| 4 | 大都市地域住宅供給型共同建築助成費 | 3又は5の助成に該当する建築物のうち、次の要件に該当する建築物の建築主に対して建築工事費の一部を助成します。 (ア)延べ面積の3分の2以上が住宅のように供されるものであること。 (イ)自己使用部分を除く住宅が4戸以上であること。 |

| 5 | 協調建築助成費 | 建築主が異なる複数の敷地で構成される合計面積200平方メートル以上の一団の土地に、あらかじめ各建築主の協議のもとに作成された一体性のある建築設計に基づき、各建築主が同時にまたは時期を異にして建築する協調建築物の各建築主に対してい建築工事費の一部を助成します。 |

加算される助成金

各項目ごとに区が定める上限額があります。また見積書、領収書などが申請や請求の際に提出が必要です。

| 番号 | 種別 | 内容 |

|---|---|---|

| 6 | 除却助成費 |

不燃化促進区域内にある耐火建築物以外若しくは準耐火建築物以外又は昭和56年6月1日よりも前に建築された建築物と、それに付随する工作物(以下「建築物等」という。)の解体除却工事を行う場合に要する費用、並びに大気汚染防止法に基づく石綿含有事前調査費、分析費、除去費及び処分費について、対象建築物等の延べ面積に別に定める単価を乗じて得た額を助成額の上限とし、助成します。

|

| 7 | 仮住居助成費 | 建築助成費の対象となる建築主のうち、従前の建築物に居住し、かつ引き続き建替え後の建築物に居住する方について、仮住居に係る費用の一部を助成します。 |

| 8 | 動産移転助成費 | 建築助成費の対象となる建築主のうち、従前の建築物から引っ越し、かつ引き続き建替え後の建築物に居住する方について、動産移転に係る費用(保管に係る費用を含む。)の一部を助成します。 |

| 9 | 移転雑費助成費 | 建築助成費の対象となる建築主のうち、従前の建築物に居住し、かつ引き続き建替え後の建築物に居住する方について、移転に関わる手数料等の費用の一部を助成します。 |

注意事項

- 基本となる助成金の金額については、対象となる建物の1階から3階までの床面積により異なります。

- その他の加算される助成金については、上限額があります。

- 都市計画道路の買収対象となる方で、移転補償金の支払いがある場合重複して助成できません。助成項目によっては対象となる場合がありますのでお問い合わせください。

- 助成金の支払いには区の予算化が必要です。建築計画がある場合はなるべく早めにご相談ください。

- 助成金額については年度ごとに変更になる可能性がありますのでご注意ください。

- 除却する建物の相続登記が行われていない場合や未登記の場合などは、助成申請者が建物所有者であることが分かる書類(遺産分割協議書の写し等)の提出が必要となります。

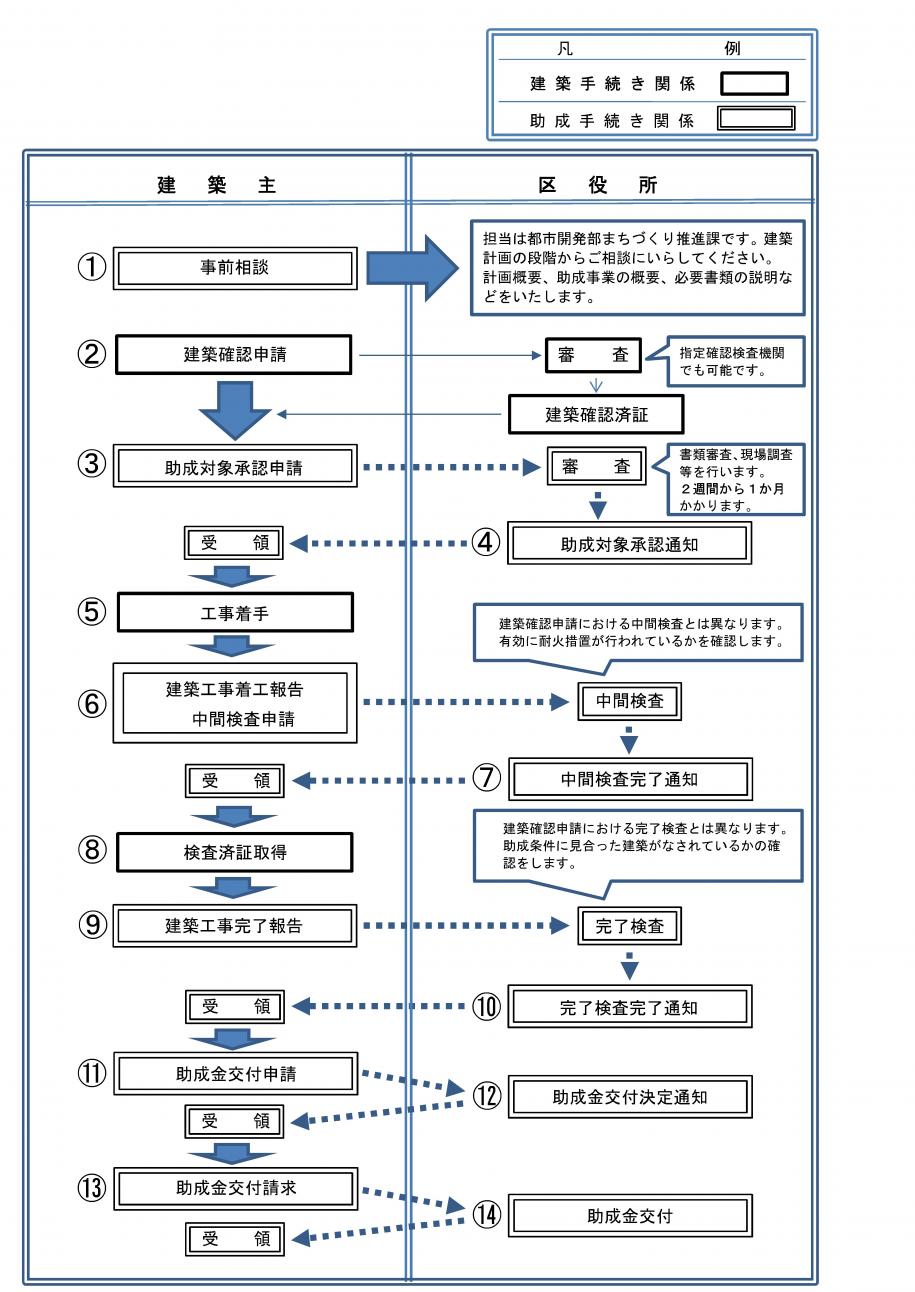

助成手続き

申請は書面申請と電子申請のどちらでも可能です。

(注1)電子申請の場合は、書面申請様式のダウンロードは原則不要です。ただし、委任状もしくは土地所有者の承諾書が必要となる場合は、それぞれの様式をダウンロードしてください。

申請内容の確認や現場確認を実施するために、区からご連絡させていただくことがございます。

(注2)下表内のPDFファイルは全て別ウィンドウで開きます。

| 順序 | 主な流れ | 内容 |

申請様式 (下記から様式をダウンロードできます) |

電子申請 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 事前相談 | 助成制度の仕組みについて説明します。窓口もしくはオンラインでの相談も可能です。 | なし | なし |

| 2 | 建築確認申請 | 建築指導課指導係もしくは指定確認検査機関に建築確認の申請をし、建築確認済証を取得してください。申請の際に必要となります。 | なし | なし |

| 3 | 助成対象承認申請 | 建築工事の概ね1か月前には、助成対象承認申請書及び必要書類の提出をお願いします。 | 助成対象承認申請書(PDF:140KB)・説明承諾申出書(PDF:92KB)・区整備基準対応確認書(PDF:90KB) (注)必要に応じて以下の添付書類 ・委任状(PDF:61KB)・所有者の承諾書(PDF:55KB)・消費税を課税されない資産である旨の申出書(PDF:46KB) |

助成対象承認申請フォーム |

| 4 | 助成対象承認通知 | 申請内容を審査(書類審査、現場調査等)の上、助成の可否を通知します。 通知書の発行まで提出から概ね1か月ほどかかります。 |

なし | なし |

| 5 | 工事着手 | 助成対象承認通知書を受け取り後、工事を開始してください。 なお、助成対象承認通知書の発行前に工事を開始した場合、助成できませんでのご注意ください。 |

なし | なし |

| 6 | 建築工事着工報告 中間検査申請 |

建築工事着工後に、建築工事着工報告書、中間検査申請書及び必要書類の提出をお願いします。 | 建築工事着工報告兼中間検査申請フォーム |

|

| 7 | 中間検査完了通知 | 有効に耐火措置が行われているかを現場調査等の上、中間検査の完了を通知します。 | なし | なし |

| 8 |

建築確認の検査済証取得 |

建築指導課指導係もしくは指定確認検査機関より、建築確認検査済証を取得してください。工事完了を報告する際に必要となります。 | なし | なし |

| 9 | 建築工事完了報告 | 工事完了後、速やかに工事完了報告書及び必要書類の提出をお願いします。 | 建築工事完了報告兼完了検査申請フォーム |

|

| 10 | 完了検査完了通知 | 助成条件に見合った建築がなされているかの確認を現場調査等の上、完了検査の完了を通知します。 | なし | なし |

| 11 | 助成金交付申請 | 助成金交付申請書及び必要書類の提出をお願いします。 | 助成金交付申請書(PDF:94KB) | 助成金交付申請フォーム |

| 12 |

助成金交付決定通知 |

申請内容を審査(書類審査、現場調査等)の上、助成金交付決定を通知します。 | なし | なし |

| 13 | 助成金交付請求 | 助成金交付請求書により、助成金を請求してください。 | 助成金請求書(PDF:117KB) | 助成金請求フォーム |

| 14 | 助成金交付 | 申請者本人の口座に助成金を振り込みます。 請求から1か月前後での振り込みとなります。 |

なし | なし |

-

助成対象変更承認申請、助成取下げ等届出、建築主変更承認申請

| 書面申請様式 | 電子申請 |

|---|---|

| 助成変更承認申請書(PDF:76KB) |

助成変更承認申請フォーム |

| 助成取下げ等届書(PDF:76KB) |

助成取下げ等届出フォーム |

| 建築主変更承認申請書(PDF:93KB) |

建築主変更承認申請フォーム |

よくあるご質問

- Q1)必ず建て替えをしなければならないですか?

A)都市防災不燃化促進事業(以下、当事業)は、強制的に建替えて頂くといった趣旨の制度ではございません。

当事業は各地区の事業期間内に、対象エリア内で建替えを行う際に、助成要件に適合する建物を建築する場合、区が取り壊し費用や建築費の一部等を助成するというものです。

- Q2)1階にピロティーがある建築物にしたいが助成対象ですか?

A)当事業の対象となる建築物が、市街地大火による火災の燃え広がり及びふく射熱を有効に遮へいする形態であること、となっております。したがって、一例として1階部分がピロティーとなっている場合、3方向が壁面となっていることが条件となります。

- Q3)どの部分を高度7メートルにすればよいですか?

A)建替え後の建築物の高さ(地盤面からの高さによる。)の最低限高度は7メートルとします。(ただし、建築物の高さが7メートル未満の水平投影面積(A、B)が建築面積の2分の1かつ100平方メートル未満の場合は、除きます。)

要綱

参考

その他

- この助成の交付決定は、当該年度の予算の範囲内で行います。

- この事業は、地区の防災性を高めるために行う助成事業です。助成を受けるにあたっては、事業主旨にご理解・ご協力をお願いいたします。

- 不燃化促進区域指定の趣旨に照らし、その他にも条件を付する場合があります。

(例)長屋建設時の二方向の避難路など - この事業を利用する場合、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」における借入金利の優遇措置を受けることができます。詳しくは、取扱金融機関またはフラット35サイト

にてご確認ください。

にてご確認ください。

お問い合わせ先

補助第142・143号線地区(南小岩七・八丁目周辺地区)

都市開発部まちづくり推進課まちづくり第二係

電話:03-5662-6470(直通)

補助第144号線地区(平井二丁目付近地区)

補助第285号線地区(南小岩)

都市開発部まちづくり推進課まちづくり第一係

電話:03-5662-6435(直通)

オンライン相談実施のお知らせ及びご案内

まちづくり推進課ではオンライン相談も行っております。詳細はリンク先よりご確認ください。

細街路整備事業

区内には、道路の幅が4メートル未満の狭あい道路が多く存在しています。そこで、住環境の向上や緊急車両の災害時の速やかな移動を図るうえで、幅員4メートル以上に拡幅整備する必要があります。この後退部分を建物の建替え時に、区が細街路整備事業として道路工事(又は工事費の助成)を行っています。この制度の活用もあわせてお願いします。

詳しい内容等につきましては、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

都市開発部建築指導課細街路係

電話:03-5662-0854

このページに関するお問い合わせ

トップページ > まちづくり・環境 > 災害に強いまちづくり > 都市防災不燃化促進事業