トップページ > スポーツ・文化 > 文化 > えどがわデジタル美術館 > アート散策コース > 下小岩親水緑道(小岩アーバンプラザ・南小岩コミュニティ会館)をめぐる散策コース

更新日:2026年1月9日

ここから本文です。

下小岩親水緑道(小岩アーバンプラザ・南小岩コミュニティ会館)をめぐる散策コース

下小岩親水緑道は、江戸川区初の親水緑道として昭和63(1988)年に開通しました。緑道は、小岩フラワーロードの東側と西側あわせて950メートルあります。緑道沿いには、浜田彰三氏による石像11点が設置されています。

小岩アーバンプラザには江戸川区をモチーフにした山下恒雄氏の『えどがわ物語』(金工細工)、南小岩コミュニティ会館には江戸川区文化功績賞を受賞した林信弘氏による『陶壁』(甲和焼作品)が展示されています。小岩駅構内には、古川武治氏による名横綱の栃錦像、小岩駅前広場には、ブロンズ像「和」と「やさしさと思いやり」が設置されています。

画像をクリックすると江戸川画像文庫で高画質の写真を見ることができます。(別ウィンドウで開きます。)

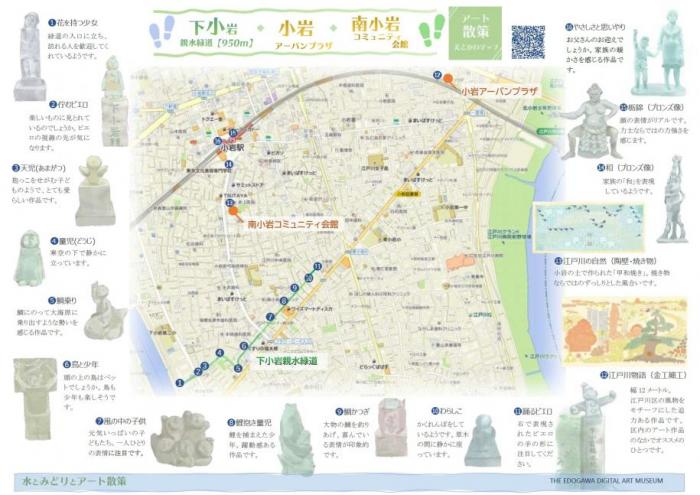

アート散策イラストマップ

下小岩親水緑道にある石像11点と、小岩アーバンプラザの金工細工1点、南小岩コミュニティ会館の陶壁1点、小岩駅周辺に設置されたブロンズ像3点を紹介したイラスト付きのマップです。

ダウンロードいただき、散策のときにご利用ください。A4サイズで印刷ができます。

360度カメラで下小岩親水緑道のアート作品を見る

浜田彰三の石像作品

浜田彰三氏は山梨県富士吉田市出身の彫刻家。学校や公園、公共施設等に石堀の彫刻を提供しています。2012年には富士吉田市の文化功労賞を受賞しています。

「花を持つ少女」は緑道の入口に立ち、訪れる人を歓迎しているようです。

「佇むピエロ」は幼児とピエロのイメージが重ね合わせられています。

「天児(あまがつ)」は親に抱きしめてもらおうとせがむ幼児の姿を表現したものです。

「童児」は防寒着にくるまっている幼児を表現したものです。

「鯛乗り」は鯛の背に乗って大海を泳ぎまわる姿を表現したものです。

「鳥と少年」はやさしさを持つ少年と自然の象徴としての鳥の姿を表現したものです。

「風の中の子供」は北風の中で遊ぶ子供たちの生命力を表しています。

「鯉抱き童児」は滝を駆け上がる鯉のエネルギーと、その鯉を抱きかかえる子供の逞しさを表現したものです。

「鯛かつぎ」は鯛をかつぐ元気な子供を表現したものです。

「わらしこ」は顔一杯にあどけない笑みをたたえています。

「踊るピエロ」は緑道の入口に設置され、歓迎の踊りのように見えます。手の形が特徴的です。

ブロンズ像

「和」は小岩フラワーロードに設置されています。地域の発展や人と人との和をイメージしたものです。

「やさしさと思いやり」はJR小岩駅北口に設置されています。交通安全を願って建てられたものです。

「栃錦」はJR小岩駅構内に設置されています。栃錦は江戸川区小岩出身の力士です。1954年(昭和29年)夏場所・秋場所を連続優勝して第44代横綱に昇進。1960年(昭和35年)10月1日引退しました。戦後の相撲黄金時代「栃若時代」を築き、優勝10回うち全勝優勝1回、連勝記録24、技能賞9回を記録しています。

小岩アーバンプラザの作品

「江戸川物語」は、小岩地区の風物をモチーフとし、影向の松、小岩菖蒲園、くすの木、つつじ、桜、小松菜、花火、のぼり祭り、鷹など江戸川区の特長を盛りだくさんに詰め込んだ作品です。

- 影向の松:善養寺(東小岩2丁目)にある繁茂面積日本一といわれる樹齢600年の黒松。東京都天然記念物に指定されています。

- 小岩菖蒲園:江戸川区河川敷にある回遊式の庭園。毎年、菖蒲園まつりが開催されます。

- のぼり祭り:上篠崎の浅間神社で開催される五穀豊穣を祈って、高さ25メートル・重さ1トンののぼりを立て、のぼりのたなびき具合で吉凶を占う祭り。300年前から2年に一度開催されます。6月末に実施され、当日に雨が降ることが多いため「どろんこ祭り」とも呼ばれています。

- 鷹:江戸時代に、小岩付近が将軍家の鷹狩場だったことから、鷹をモチーフとしています。

山下恒雄氏は神奈川県出身の鍛金作家です。昭和23年に日展初入選し、昭和58年には日本現代工芸美術展内閣総理大臣賞を受賞する等、様々な功績を残しています。日展評議員や東京芸術大学名誉教授を務めました。

南小岩コミュニティ会館の作品

「陶壁(江戸川の自然)」は、壁一面に設置された大きな焼き物の作品です。花々が色鮮やかに表現されています。

「巌」は、風雪に耐え、時代の流れに変わらず生きていく人の心を表現した作品です。

林信弘氏は、江戸川区小岩出身の陶芸家です。大学在学中に陶芸に興味を持ち、当時は少なかった陶芸の情報を集めながら、焼き物作りを始めました。以来、長きにわたり独学で陶芸について研究し、従来陶芸に適さないとされてきた東京(小岩)の土を使用した陶芸品「甲和焼き」を確立しました。粘土の精製からすべての工程を自身で手掛けています。小岩がかつて「甲和里(こうわのさと、こうわり)」と呼ばれていたことから名付けました。

国宝「曜変天目」の再現研究を30年来続けており、虹色に発色する釉薬(うわぐすり)を開発。作品に活かすとともに、現在も完全な再現に向けて研究を重ねています。

昭和56年には日本陶芸展で入選し、平成28年には東京都優秀技能者〈東京マイスター〉知事賞を受賞、平成29年には江戸川区文化功績賞を受賞しました。

lon=139.88822515756812&lat=35.7241375312426847

お問い合わせ

(PDF:543KB)

(PDF:543KB)