ここから本文です。

更新日:2024年7月12日

3月の行動:【行動6】一人ひとりの多様性への理解を深め、交流の機会を増やそう

その他提案

- コロナ禍でもリモートとかでコミュニケーションをとった方が良い。

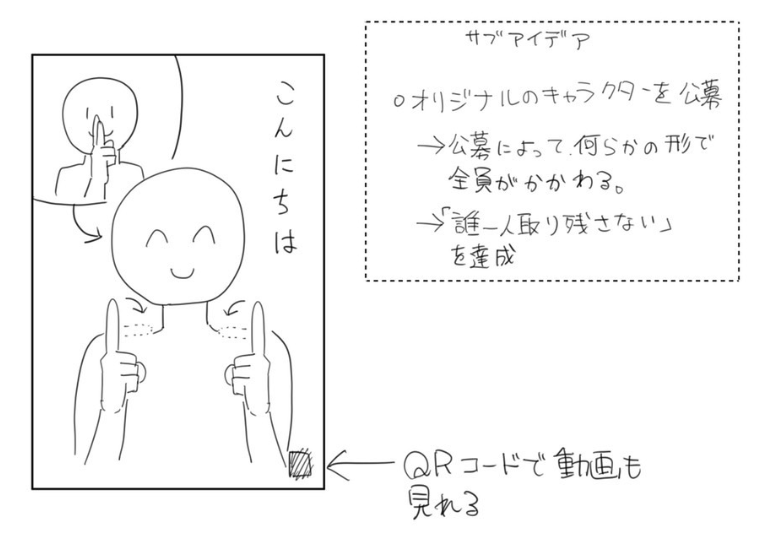

- 手話の動きをしたキャラクターのポスターを貼る。絵での表現によって人目につきやすくする。複数の生徒で作成することによって、手話の紹介にも自然と多様性が生まれる。

- 誰もが手話に挑戦しやすいように、簡単な手話のチラシに二次元コードを載せ、動画を見られるようにする。

- LGBTのレインボーカラーのグッズを作成する。

- 駅の掲示板などに大きな「木」を描いた紙を貼り、訪れた人が「桜型」の紙に「その日にあった親切」を書き、貼っていく。

- 学校の授業の一環として手話教室や盲導犬の体験などの場を設けるようにする。

- 他の国に関する事実などをフードパッケージや日刊紙に掲載する。

- それぞれの違いを認め合う。

- 地域センターでイベントを定期的に開催。

- 地域の方々と交流し、周りの人たちの良いところを見つける。

- 学校に色々な文化の人たちを招く。中学校から英語以外の言語を学べるようにする。

- 区内施設に設置してあるモニターで、認知症のある方の見え方を放送することで、普段の生活の中で、その映像が自然に目に付き、認知症当事者や家族の気持ちを理解することに繋がる。

- スーパー等のレジレーンに「ゆっくりレーン」を設けて、認知症の人やお年寄りなどが後ろに並ぶ人を気にせず落ち着いて会計できるようにする

- 「何かお手伝いすることはありますか」と声かけをしてみる。

お問い合わせ

トップページ > シティインフォメーション > 計画・目標 > 区政運営 > さあ!やってみようSDGs > さあ、やってみよう!SDGsえどがわ10の行動 > 「そっと後押しする」みなさんのアイデア公開中! > その他提案 > 3月の行動:【行動6】一人ひとりの多様性への理解を深め、交流の機会を増やそう