更新日:2025年12月24日

ここから本文です。

令和5年度江戸川区文化祭

令和5年10月9日(祝日)から11月12日(日曜日)まで、令和5年度(第71回)江戸川区文化祭を開催しました。展示作品の一部を紹介します。360度カメラによる会場の様子もご覧いただけます。

美術展

令和5年10月28日(土曜日)から11月1日(水曜日)まで、タワーホール船堀の展示ホールで作品展示を行いました。作品は一般公募によるものです。

毎年8月ごろ、区ホームページで作品募集のご案内をしています。サイズは6号から10号まで。1人1点で出品料は1,000円です。皆様の作品をお待ちしております。

日本画、水墨画、油彩画、水彩画、パステル画、木版画、写真、彫刻、工芸、切り花、押し花、ちぎり絵、パンフラワー、ドライフラワーと様々な種目がございます。

絵画の種類について、一部紹介します。

日本画

鉱石を粒子状にして作られた「岩絵の具」や貝殻を砕いて作る「胡粉(ごふん)」と呼ばれる着色材を使用したもの。膠液(にかわえき)という接着剤で絵の具を付けていく。絵の具が粒子であるため、他の色と混ざることがなく、塗り重ねることで多彩な表現ができる。

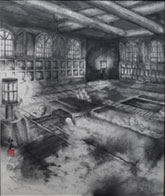

水墨画

墨の一色で描かれることが多く、墨の濃淡やにじみ、ぼかし等で表現していく。無駄をそぎ落とした簡素な風合いや余白を効果的に使うという特徴がある。

油彩画

顔料を油で練った絵の具を油絵具と呼ぶ。絵の具に厚みが出せるため、力強く重厚感のある絵に向いている。耐久性に優れ、数百年が経過しても、ほとんど変わらない状態で鑑賞できるということも大きな特徴。

パンフラワー

メキシコや中南米で生まれた粘土手芸で、余ったパンを素材として花を作ったことから「パンフラワー」と言われている。現在は、小麦粉で作った粘土や樹脂粘土を使うことが多い。

360度カメラで美術展を見る

受賞作品

区長賞

「如意輪観音」(彫刻)

深堀 夏樹

区議会議長賞

「窓」(水彩)

藤田 奈美

文化会長賞

「やすらぎのとき」

(ドライフラワー)

遠藤 共栄

美術会大賞

「まつり」(写真)

板谷 幸恵

美術会賞

「絆」(水墨画)

秋田 清

美術会賞

「異風」(油彩画)

芦名 幹子

国際江戸川文化賞

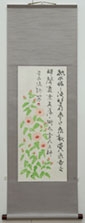

「肥後つばき」(日本画)

江波戸 光子

国際江戸川文化賞

「長寿願う旅」(水墨画)

白子 松代

努力賞

「EHSN」(水墨画)

小野 孝

「ア・ウン像」(水墨画)

串田 貫治

「秘密の花園」(水墨画)

佐藤 杉栄

「ヒマラヤと仏塔」

(水墨画)

堀 佑司

「朝靄の湖畔」(水墨画)

山崎 久子

「かくれんぼ」(油彩画)

阿部 広子

「プレゼント」(油彩画)

色川 貞子

「秋の彩」(油彩画)

村上 康子

「大樹多き公園」

(油彩画)

八武崎 ユキエ

「神宿る森」(水彩画)

後藤 フミ子

「アネモネ」

小山 敏

「佐渡の梅雨」

関 知恵子

「宙」(水彩画)

高津 真由美

「風景」(水彩画)

縄野 克巳

「木立」(水彩画)

長谷川 正之

「暑い日」(水彩画)

古川 孝子

「風景」(水彩画)

松澤 幸恵

「弘法寺の御神木」

(水彩画)

村上 良三

「ドライ・ドライ」

(水彩画)

森 晴美

「富士の折立」(水彩画)

安田 アヤ子

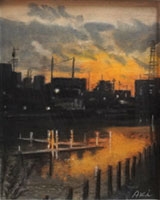

「夕暮れの新川」

(パステル画)

安芸 稔一

「冬の運河」

(パステル画)

河西 紀恵

「碧」(パステル画)

佐々木 敬子

「静寂」(パステル画)

田口 千恵子

「黎明」(写真)

緑川 佑介

「羽ばたき」(写真)

矢作 弘

「夏の花火」(切り絵)

渡辺 次夫

「バラ」(ちぎり絵)

飯沼 紀美子

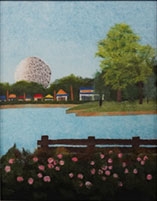

「エプコット」(ちぎり絵)

塩田 宏二

「水面に咲く」(ちぎり絵)

松本 照子

「おもかげ」

(ドライフラワー)

橋本 照江

佳作

「牡丹」(日本画)

片桐 和子

「忍」(水墨画)

尾崎 進

「春の山稜」(水墨画)

鎌田 一枝

「秋景」(水墨画)

丸山 光子

「枯木立」(水墨画)

武藤 敏夫

「ワイエスと静物」

(油彩画)

大矢 雄一

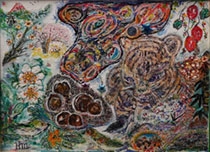

「宇宙 UNTITLED」

(油彩画)

日當瀬 正樹

「竹林」(水彩画)

新井 隆

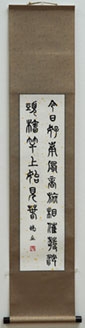

「今日の日はさようなら」

(水彩画)

伊藤 みさ子

「待ち合わせ」(水彩画)

内田 道子

「渓流」(水彩画)

小山 雄幸

「響鳴」(水彩画)

加藤 志津子

「いぶし」(水彩画)

唐澤 政美

「憩い」(水彩画)

倉茂 進

「against war」(水彩画)

坂田 豊子

「はす」(水彩画)

清水 政子

「コーヒーポット」

(水彩画)

庄司 千代子

「聖堂」(水彩画)

高塚 章義

「不忍池にて」(水彩画)

田村 俊介

「秋晴(水元公園)」

(水彩画)

花岡 綾子

「青い山脈」(水彩画)

三井 正樹

「手水」(水彩画)

森川 惠子

「太古の記録」(水彩画)

八幡 正昭

「信濃山里」(水彩画)

中堀 俊久

「晩秋」(水彩画)

長谷川 光平

「羽咋」(木版画)

大森 勇

「迫力満天」(写真)

田村 喜六

「きれいな花」

(ドライフラワー)

高木 史江

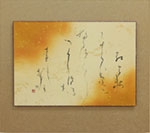

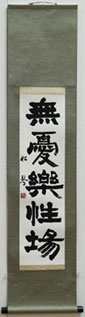

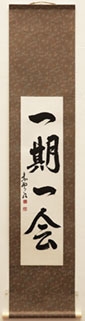

書道展

令和5年11月3日(金曜日)から7日(火曜日)まで、タワーホール船堀の展示ホールで作品展示を行いました。作品は一般公募によるものです。一般の部と教育の部(中学生以下)に分かれています。

毎年8月ごろ、区ホームページで作品募集のご案内をしています。サイズ等の規定がありますのでご注意ください。出品料は1点につき1,000円です。皆様の作品をお待ちしております。

毛筆と墨を使用して、漢字や仮名文字を美しく表現する日本の伝統文化の一つです。もともとは中国が起源であり、日本には6世紀~7世紀ごろ(飛鳥時代~奈良時代)に筆・紙の作り方や仏教とともに伝わりました。

主な書体

- 楷書(かいしょ):一点一画をくずさず、きちんと書く書き方。

- 行書(ぎょうしょ):楷書の点・画をくずした書き方。

- 草書(そうしょ):行書をさらに崩し、点・画を略した文字。読むにも一定の知識が必要。上級者向けの書体。

- 篆書(てんしょ):「田」や「日」などの角の部分は「転折(てんせつ)」と呼ばれるが、篆書ではこの部分が丸くカーブする特徴を持つ。

- 隷書(れいしょ):「はね」や「はらい」の部分が平たくなっており、特徴的な書体。日本紙幣に書かれている「壱万円」等の文字にも隷書が使われている。

360度カメラで書道展を見る

一般の部

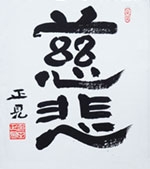

区長賞

林 早苗

区議会議長賞

高橋 陶海

文化会長賞

古澤 影風

全日本書道連盟賞

東間 松風

顧問賞

重田 玲舟

総務賞

武田 枝翠

書道連盟賞

八重樫 欅邑

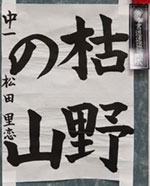

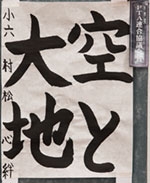

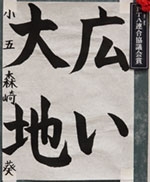

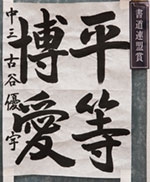

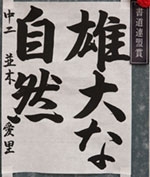

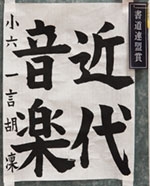

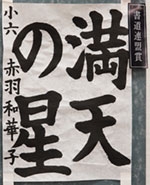

教育の部

区長賞

中3 小林 芽吹

区議会議長賞

中3 梅澤 あみ

教育委員会賞

小5 柴田 一花

文化会長賞

小4 川島 茉子

全日本書道連盟奨励賞

中1 松田 里恋

中学校PTA連合協議会賞

中1 夏目 陽渚

小学校PTA連合協議会賞

小6 村松 心絆

小学校PTA連合協議会賞

小5 森崎 葵

書道連盟賞

小2 青谷 優里

書道連盟賞

中3 古谷 優宇

書道連盟賞

中2 並木 愛里

書道連盟賞

小6 一言 胡凛

書道連盟賞

小1 黒津 晴大

書道連盟賞

小6 赤羽 和華子

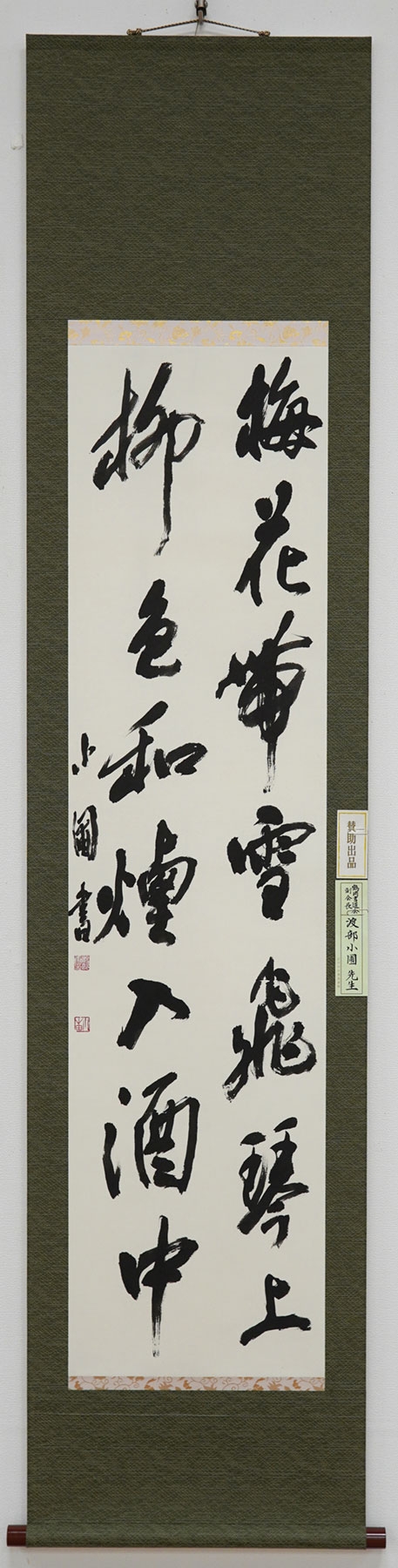

山形県・鶴岡書道会

「張九齢詩」

山本 墨水

「章孝標詩」

渡部 小圃

「山家集一首」

阿部 畊雅

「一行書」

羽田 鳳子

「万葉集一首」

後藤 美泉

江戸川区書道連盟役員・入賞

準大賞

大場 晴美

準大賞

岡田 雅風

読売新聞社賞

大橋 雪華

毎日新聞社賞

岩本 棠静

毎日新聞社賞

北島 美翠

読売新聞社賞

高崎 文子

朝日新聞社賞

太田 梅華

朝日新聞社賞

浅野 彩歩

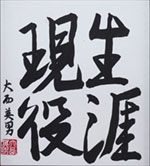

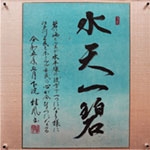

江戸川区書道連盟役員

多田 正見(前区長)

大西 英男(常任相談役)

「四字熟語」

鈴木 春朝(顧問)

「正岡子規の句」

大貫 水聲(顧問)

「従容録」

島崎 百華(顧問)

「良寛の歌」

寺岡 棠舟(顧問)

「水天一碧」

根田 雅風(審査長)

「成瀬榮子句」

成瀬 薫江(一般部審査員)

「李商隠詩」

田中 草雪(一般部審査員)

「王溥歌」

早瀬 芝苑(一般部審査員)

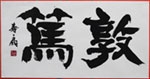

「敦篤」

石田 壽扇(一般部審査員)

「松村蒼石句」

日下 秋芳(一般部審査員)

「史記 南越伝」

坂本 玉心(一般部審査員)

「赤羽朱月句」

佐藤 美風(一般部審査員)

「藤原新也」

田村 秋海(一般部審査員)

「永 六輔詩一節」

渡辺 美泉(一般部審査員)

「李商隠」

大谷 素雪(一般部審査員)

「松尾芭蕉」

寺村 翠仙(一般部審査員)

「森本哲郎の言葉」

関口 竹洞(一般部審査員)

「自作の一句」

茶木 秀仙(教育部名誉審査員)

「荊州歌」

伊藤 鷗丘(教育部常任審査員)

「五言句」

早野 松琴(教育部常任審査員)

「汪衡詩」

天野 玄鳥(教育部常任審査員)

「平陽道中」

井上 雙竹(教育部常任審査員)

「石川丈山詩」

金内 心心(教育部常任審査員)

「富貴在天」

小山 峨邑(教育部常任審査員)

「魔女がいっぱい」

中上 秋翠(教育部常任審査員)

「山上宗二」

石原 素雲(教育部常任審査員)

「崔恵童」

石山 薫雪(教育部常任審査員)

「源俊頼元永本古今集」

川上 花翠(教育部常任審査員)

「北原白秋」

熊澤 雅峰(教育部常任審査員)

「杜甫詩」

並木 松雲(教育部常任審査員)

「佐々木信綱の歌」

浄念 棠光(教育部常任審査員)

「新古今和歌集抄」

鈴木 泉舟(教育部常任審査員)

「在原業平の歌」

原嶋 棠翠(教育部常任審査員)

「王維詩」

内之倉 真澄(教育部常任審査員)

華道展

令和5年11月11日(土曜日)、12日(日曜日)にタワーホール船堀の展示ホールで作品展示を行いました。江戸川区華道茶道協会の会員の方の作品です。

一部、生け花の親子教室に参加された子どもたちの作品も展示しました。

四季折々の草花を、花器に活けて鑑賞をする日本文化の一つです。自然の美しさや命の尊さを表現しています。

室町時代中期、京都の「頂法寺(ちょうほうじ)」の住職が、仏前に花を供えるときに、様々なアレンジを加えており、それが「華道」の始まりと言われています。

流派の一部をご紹介します。

池坊(いけのぼう)

日本最古の流派といわれ、550年以上の歴史がある。

生け花の生みの親なので、他の流派のように「◯◯流」とは言わない。

綺麗な花だけを使うのではなく、虫食いの葉や枯れている枝なども使用し、自然の姿を生かすことを理念としている。

草月流(そうげつりゅう)

1927年に始まった新しい流派。

勅使河原蒼風(てしがはらそうふう)によって創流され、形式にとらわれない自由でダイナミックな作風が特徴。

古流(こりゅう)

季節の旬の花や葉を使い、高さのある「三才型」という技法等を使う。

三才型は天、地、人を表しており、不等辺三角形になるように生け方が決められている。

360度カメラで華道展を見る

展示作品

お問い合わせ