更新日:2025年1月6日

ここから本文です。

令和3年度江戸川区文化祭

令和3年度(第69回)江戸川区文化祭は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止としました。

文化祭の代わりとして、江戸川区総合文化センター1階ロビーで作品展を実施しましたので、その様子をご紹介します。

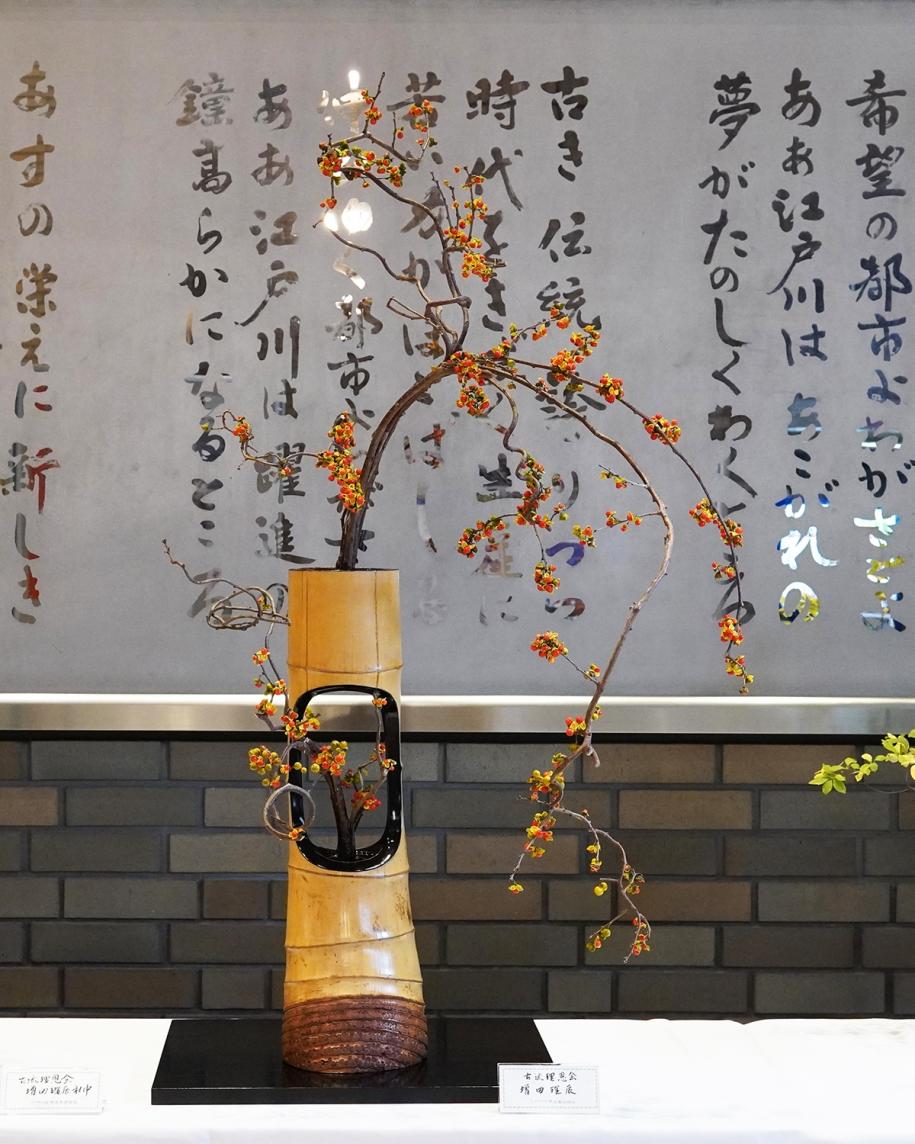

- 生け花秋作展 令和3年度11月12日(金曜日)~14日(日曜日)

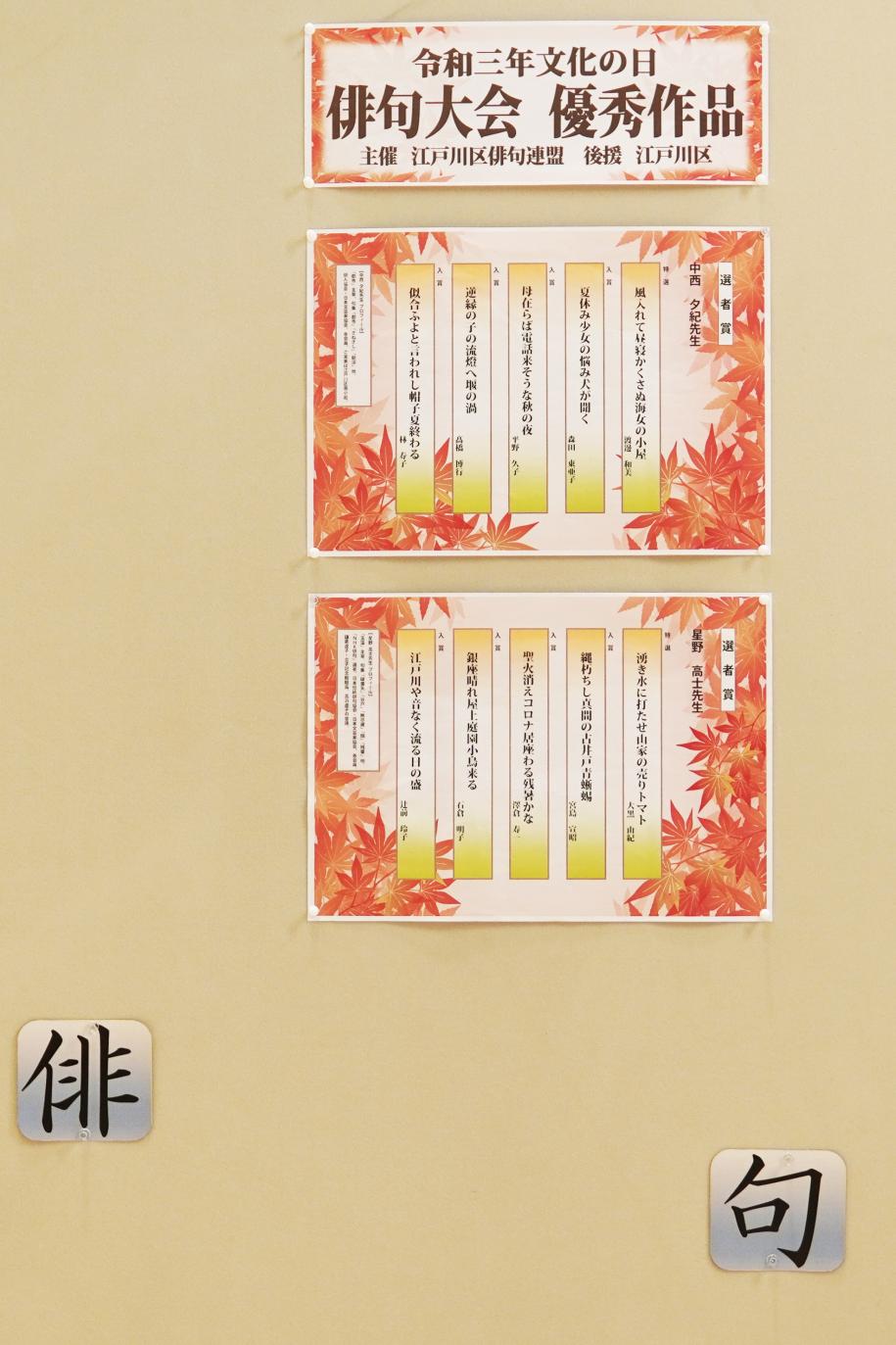

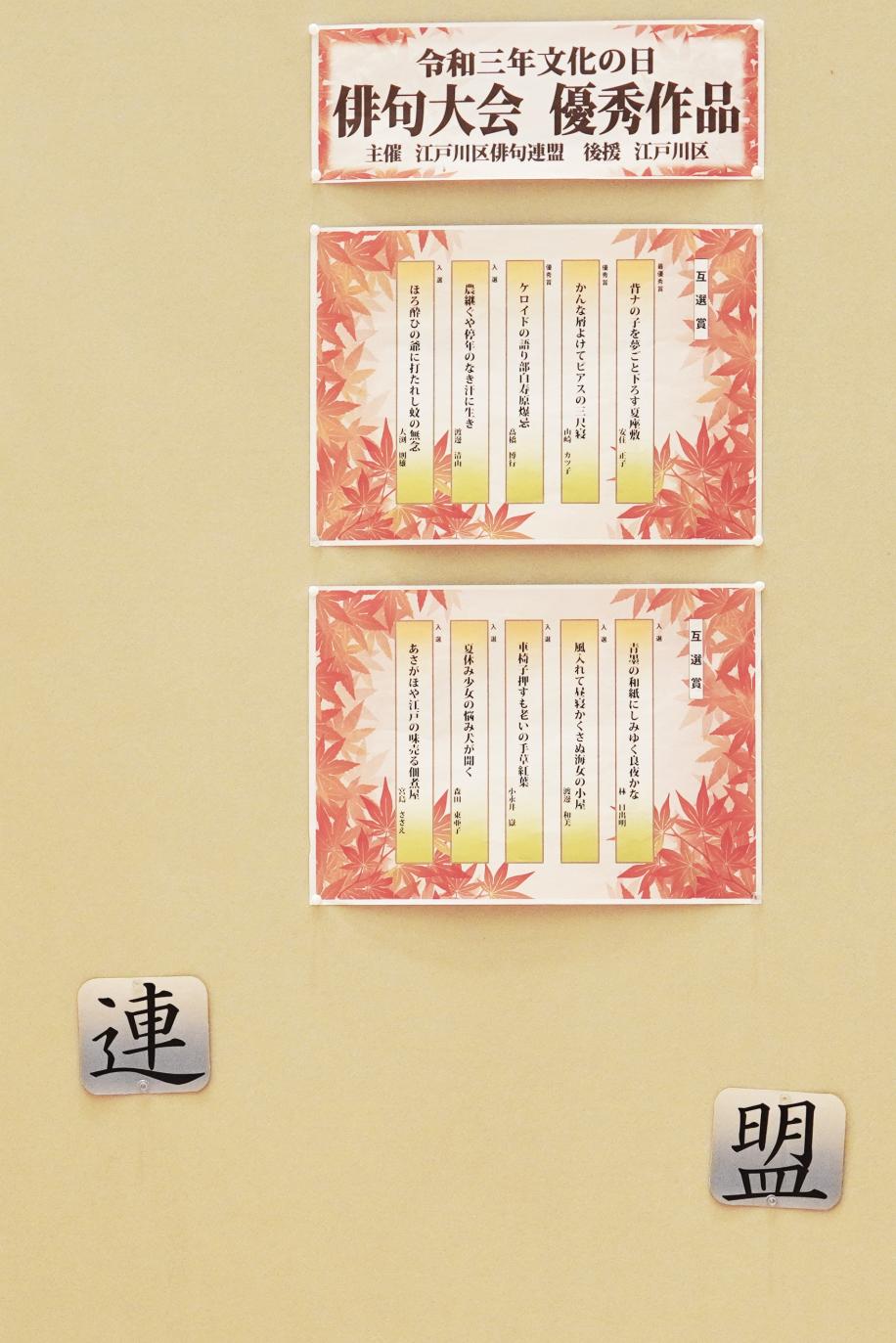

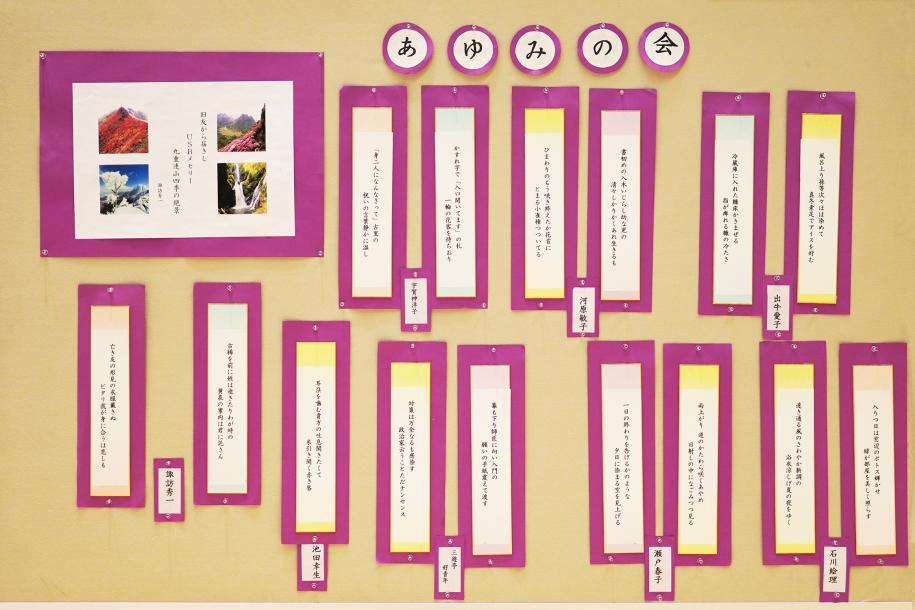

- 俳句・川柳・短歌合同作品展 令和3年11月9日(火曜日)~18日(木曜日)

360度カメラで作品展の様子を見る

生け花秋作展

華道について

四季折々の草花を、花器に活けて鑑賞をする日本文化の一つです。自然の美しさや命の尊さを表現しています。

室町時代中期、京都の「頂法寺(ちょうほうじ)」の住職が、仏前に花を供えるときに、様々なアレンジを加えており、それが「華道」の始まりと言われています。

流派の一部をご紹介します。

「池坊」

日本最古の流派といわれ、550年以上の歴史があります。

生け花の生みの親なので、他の流派のように「◯◯流」とは言いません。

綺麗な花だけを使うのではなく、虫食いの葉や枯れている枝なども使用し、あるがままの自然の姿を生かすことを理念としています。

「草月流」

1927年に始まった新しい流派です。

勅使河原蒼風(てしがはらそうふう)によって、創流されました。

幼いころから華道を学んできた蒼風氏は、形式にとらわれた生け方に疑問を持ち、自由なスタイルの新しい流派を作りました。自由でダイナミックな作風が特徴です。

「古流」

季節の旬の花や葉を使い、高さのある「三才型」という技法を使います。

三才型は天、地、人を表しており、不等辺三角形になるように生け方が決められています。

作品紹介

俳句・川柳・短歌合同作品展

俳句とは

「五・七・五」を基本とします。自然を通じた情景やそのときの感情を詠んだ作品が多く、季語と呼ばれる季節を表す言葉を入れることが特徴です。

俳句はもともと”俳諧(はいかい)”や”発句(ほっく)”と言われていました。

松尾芭蕉が、江戸時代の前期に文芸的な発句を始めたことが、俳句の起源と言われています。その後、与謝蕪村や小林一茶などが歴史を繋ぎ、明治時代に入って正岡子規が俳句という呼び名を定着させました。

川柳とは

「五・七・五」を基本とするところは俳句と同じですが、自然の情景を詠むことが多い俳句と比べ、川柳は、世相を風刺するようなユーモアな作風が特徴的です。人生の機微や人の営みに焦点を当てたものが多く見られます。

江戸時代に、「誹風柳多留(はいふうやなぎだる)」という句集が刊行されました。柳多留に掲載する句を選んだ柄井川柳(からいせんりゅう)の名が、語源となっています。

短歌とは

「五・七・五・七・七」を基本とします。自然の美しさや心情・愛情を詠んだ作品が多いことが特徴です。俳句と違い、季語を入れる必要はありません。

短歌の起源は、7世紀後半から8世紀後半にかけて作られた「万葉集」が始まりと言われています。明治40年代には与謝野鉄幹が歌誌「明星」を創刊し、与謝野晶子や北原白秋、若山牧水、石川啄木などが活躍しました。

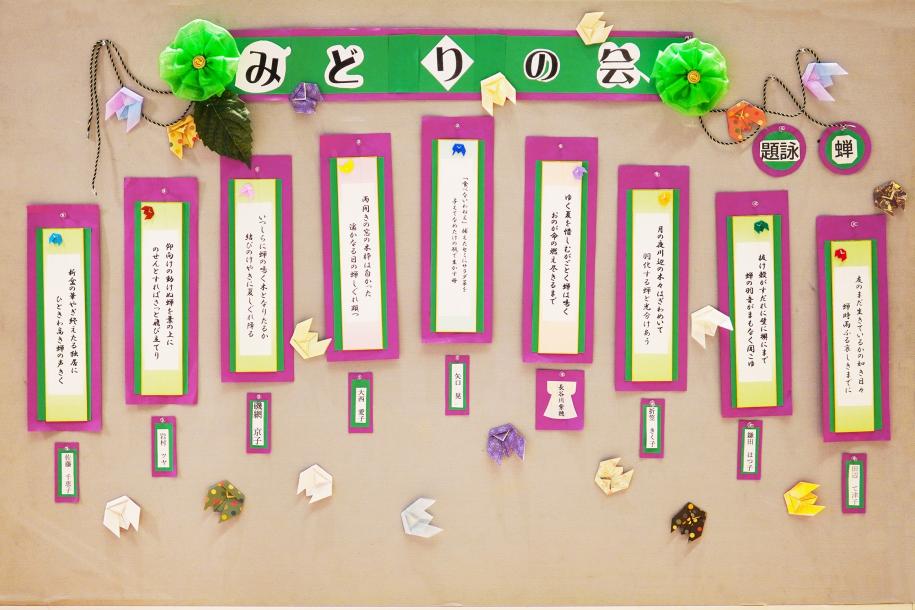

俳句連盟

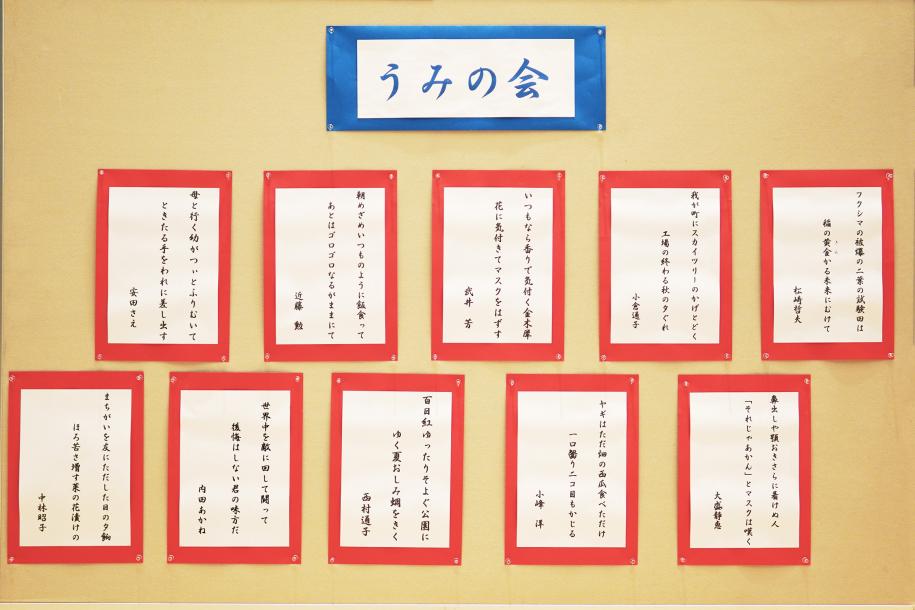

川柳作家連盟

短歌連盟

お問い合わせ