更新日:2025年3月15日

ページID:61603

ここから本文です。

本区が誇る「人と人とのつながり」を受け継ぎ 花のように明るいまちを未来へ

令和7年第1回江戸川区議会定例会が、2月14日から3月25日までの会期で開催されています。本会議冒頭に行われた斉藤区長の招集あいさつを紹介します。

阪神・淡路大震災から30年 あらゆる場面を想定した備えを

はじめに、戦後初めて大都市を襲った阪神・淡路大震災の発生から、先月(1月)で30年がたちました。この間、東日本大震災や熊本地震などの震災が後を絶たず、昨年の元日には能登半島地震が発生いたしました。

いずれの被災地もその後、復旧から復興へと、少しずつ歩みが進んでいきますが、10年、20年、30年と時がたとうとも、被害を受けた方々の記憶には、いつまでも残り続けるのではないかと思います。

かくいう首都東京にも同様の可能性があり、今後、高い確率で首都直下地震が発生するといわれています。また、新型コロナウイルスのような未知の感染症が、いつの日かまた、世界的に流行するかもしれないといった懸念もあります。

そこで本区は、いざ危機に見舞われた際の被害を少しでも小さくするため、過去の経験を生かし、あらゆる場面を想定した最大限の備えをしています。突発の事態により、平穏な生活が脅かされる区民が一人でも少なくなるよう、区としてできることに全力を尽くしてまいります。

人口減少などのリスクに備え 持続可能な江戸川区に

自然災害や感染症は、ある日突然発生し、日常生活に急激な変化をもたらすリスクです。これに対し、「将来に起こり得る人口減少」というリスクは、「静かなる有事」といわれ、気が付かないうちに徐々に進行し、いざ危機が顕在化したときには、手遅れになってしまう恐れがあります。

本区は、そうした状況に陥らないようにするため、令和3年度よりこの課題に対し、多くの方々と意見を交わしながら考えてまいりました。昨年末には、区民アンケートの結果を踏まえて決定した、「中サービス-中負担」に向けて持続可能な江戸川区を構築していくため、個々の事業の具体的な取り組みを公表したところです。

併せて、区民の皆さまの声を聴く意見募集などを実施しておりますが、私もさまざまな場で、地域や関係団体の皆さまからご意見をお伺いしています。賛同いただく声、厳しい声それぞれありますが、多くの方が将来に向けた区の取り組みに関心を寄せてくださっていると感じています。

広報えどがわ12月特別号で具体的な取り組みを紹介しました

区民生活を支え 地域を発展させる予算編成

このたびご提示いたしました事業の中で、行政サービスの水準を見直すものや、現在の負担を一部増やすものについては、今後も引き続き、区民の皆さまや関係団体の皆さまに、時間をかけて丁寧に説明していくとともに、新規・拡充事業として力を入れていくものについては、「予算」として形にできるよう詳細なところまで詰めてまいります。いずれも、一つひとつのプロセスを経ながら、令和7年第2回の区議会定例会以降に提案させていただく考えであります。

そうした方針の下、令和7年度の当初予算では、年度当初から必要な事業を中心に編成しております。とはいえ区政は、災害に強いまちづくりや、生活を支えるインフラ整備などのハード面に関するものから、福祉や子育て支援、教育、健康増進、地域コミュニティの振興、文化・スポーツの推進、区内産業の振興といったソフト面に関するものなど、多岐にわたるため、これらのあらゆる分野で、区民の皆さまや区内事業者の皆さまの営みを支え、地域を発展させていくための予算内容となっております。

もしもの時に備えるAIなどを活用した防災事業

それではテーマごとに、新たに実施していく事業を中心にご説明いたします。

はじめに、冒頭にお話ししました「防災」の取り組みです。

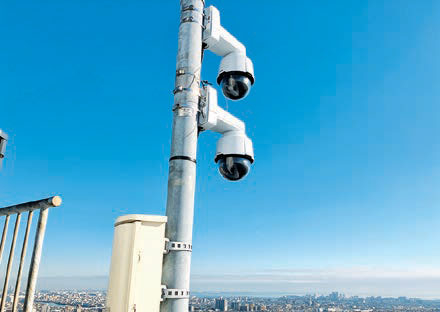

現在、船堀エリアと平井エリアで、AI火災検知システムを搭載した、防災用高所カメラが稼働しておりますが、令和7年度は新たに小岩エリアにも設置いたします。また、将来的には区内全域をカバーし、火災発生時の機動的な対応を可能とするため、東部エリアと葛西エリアへの設置も検討してまいります。

また、首都直下地震などが起こった際には、甚大な住宅被害が発生することが予想されます。そこで、発災時の膨大な住家被害調査に対応するため、区内小・中学校の屋上などに整備を進めている、約200台の防災用カメラに、画像解析AIを導入いたします。これによって、住家の被害状況を迅速に判定し、その後の罹災証明書の発行を速やかに行うことで、早期の生活再建へとつなげてまいります。

さらに、高所カメラや防災用カメラの死角となる場所などでは、協定締結企業と連携し、ドローンを活用いたします。先程の防災用カメラを設置する小・中学校などに、カメラと併せてアンテナも設置し、区独自の自営通信網を整備することで、停電時でもカメラやドローンが使用できる環境を整えてまいります。

火災発生時、迅速に情報収集を行います

日常生活を支えるインフラ整備やまちづくり

これらの防災カメラなどを活用した取り組みは、発災時に迅速かつ正確な情報収集を実現していくものですが、区民の皆さまの生活を支える「インフラ整備」も着実に進めていかなくてはなりません。

その一つに「道路」がありますが、先月(1月)末に、埼玉県八潮市で起きた大規模な道路陥没は、地下を通る下水道管が損傷したことが原因とされています。区はこの事故を受けて早速、緊急点検に着手し、安全な環境の確保に努めてまいります。

これに加え、災害に強く、都市の魅力を高めるまちづくりも併せて進めていく必要があります。

その取り組みの一つとして、再開発事業が進むJR小岩駅前の、南小岩六丁目地区において、約3千台を収容する自転車駐車場を整備し、駅周辺の安全かつ快適な都市環境を確保してまいります。

また、大規模災害の発生が切迫化する中で、復旧・復興の拠点となる新庁舎の建設に向けては、設計が最終段階を迎えており、今後も着実な進捗に努めてまいります。

整備後の南小岩六丁目地区のイメージ

水害への備えとして 物資輸送態勢を強化

また、本区においてはこれらに加え、三方を水に囲まれた地理的な特性から、水害への備えも重要になります。

水害により、仮に区内の大半が水没した場合には、陸路による支援物資の運搬は困難になります。もちろん、待避施設となる小・中学校などには備蓄物資を配備しておりますが、水害の規模によっては、2週間以上水が引かない地域もあり、避難生活が長期化する恐れがあります。

これまでの計画では、区が行う物資輸送や救助者の搬送には、各待避施設に配備している手こぎボートの活用を想定しておりましたが、今回、浸水が続く中での輸送能力を向上させるため、こちらのボートに船外機を付け、機能の強化を図ります。

併せて、広域的な輸送を担う東京都や協定締結団体とも連携を密にしながら、平時から職員の操船訓練を重ねることで、水害時の物資輸送態勢を強化してまいります。

各待避施設への物資輸送のイメージ(令和6年度職員防災訓練の様子)

日々の活動や防犯カメラによりさらに治安のよいまちへ

次に「犯罪のない、安心して暮らせるまちづくり」も重要です。

本区はかねてより、町会・自治会や商店街など、地域における防犯カメラの設置を促進し、防犯対策を進めてまいりました。数で申しますと、直近5年間で、区内の防犯カメラは300台以上増加しており、地域の皆さまによる日々の防犯活動や、これらカメラの設置に伴い、この間の刑法犯認知件数は約1割減少しています。

現在、区内の防犯カメラの設置は、町丁目単位で申しますと7割を超えておりますが、犯罪をさらに減らし治安を向上させるため、今後も警察や地域の皆さまと連携しながら、防犯カメラ未設置地域への設置を促進してまいります。

負担を軽減する子育て支援施策の拡充

ここまで、主にハード面に係る事業について説明してまいりました。続けて、ソフト面に当たる事業についてお話しいたします。

はじめに「子育て支援」についてです。

これまでも区独自の取り組みとして実施しております、一時的な保育を目的としたベビーシッターの利用について、区の調査によって明らかになった区民ニーズに対応するため、無料で利用できる上限時間を、現在の年間16時間から50時間に拡充いたします。

また、公立小学校における共用可能な、国語辞典や算数セット、彫刻刀などの学用品を区がまとめて購入いたします。これは区が推進するSDGsにもつながりますが、学年を超えて長く大切に、引き継いで使っていただくことで、子どもたちの「ものを大切にする心」を育んでまいります。

既に実施しております「えどがわ50の子育てプラン」に加えて、これらの子育て世帯のニーズに応える、新たな施策を実行していくことで、時間的にも経済的にも、子育てにかかる負担を軽減してまいります。

子どもたち一人ひとりに寄り添った学習支援

また、区内で生まれた子どもたちへの「教育」を、さらに充実させる取り組みも重要です。

その一つとして、今年度から実施している「EDO塾」「EDO学舎」の取り組みをより強化することで、子どもたちの学習を力強く支援していきます。

また、かねてより実施している不登校児童・生徒への支援事業につきましては、区独自の施策として、学校まで行けるものの、在籍する教室への登校が難しいお子さんに対して、安心して通うことができる場所を校内に設置し、専門の支援員も配置します。また新たに、登下校の付き添い支援を併せて実施することで、一人ひとりの状態に合ったきめ細やかなサポートを提供いたします。

伝統的な金魚産業を将来に継承

次に、本区の伝統的な「産業」を振興するとともに、障害のある方など一般的な就労が困難な方の働く機会を確保するための事業です。

本区はかつて、金魚の三大産地として知られており、金魚の養殖が盛んに行われておりました。しかし、現在の区内業者は2軒となり、経営者の高齢化や後継者不足による事業承継が課題となっています。

そこで、伝統的な金魚養殖技術の継承を目的とした支援事業を行うとともに、そこに福祉的な視点も加えて、区内養殖業者の指導の下、障害のある方などが金魚の養殖事業に携わる場を創出したいと考えています。

それぞれが抱える「後継者不足」、「働ける場の不足」といった課題を解消すべく、区が間に入って支援することで、本区の伝統的な金魚養殖産業を将来に引き継いでまいります。

本区発祥の金魚「江戸川リュウキン」

区民の健康を守るワクチン接種を推進

続けて、区民の皆さまの「健康」を増進するための取り組みです。

昨年末から今年にかけて、インフルエンザが流行いたしました。また、新型コロナウイルスの感染者も、なお一定数が報告されています。今回これらのワクチン接種について、75歳以上の方の自己負担額を無償化いたします。また、これまで13歳未満としておりました、小児インフルエンザワクチンの接種助成について、対象を高校3年生相当までに拡大いたします。

これにより、高齢の方と子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、個人の健康を守るだけでなく、接種率を向上させることで、社会全体の感染拡大を抑えてまいります。

誰もが気軽に楽しめる文化・スポーツ活動の振興

体の健康づくりに加えて、生き生きと健康的な生活を送るためには、生きがいにつながる「文化・スポーツの振興」も大切です。

その一つとして、長年、区民の皆さまの文化活動を支え、一流の公演事業を提供してきた総合文化センターですが、開館から40年以上経過し、老朽化が進んでおります。そこで、安全対策と長寿命化に対応し、施設機能を向上させる大規模改修工事を行います。

また、今年の4月にオープンする「文化スポーツプラザ」を振興の拠点として、誰もが気軽に文化・スポーツに親しめる環境を整えてまいります。

これまで紹介いたしました事業をはじめとして、令和7年度の当初予算は、一般会計で3346億円、特別会計と合わせた総額4637億円となっております。

歳入では、東京都と特別区で分け合う財政調整交付金が、1113億円と過去最高の予算額となっております。

一方で、足元の物価高騰や先行きが見通せない国際状況の影響に加え、景気動向に左右されやすい財政構造などを考慮いたしますと、本区の財政状況は決して楽観視できるものではありません。

これまで築いてきた健全財政を堅持しつつも、変化の激しい時代に対応すべく、メリハリをつけながら、積極的な区政運営を行ってまいります。

江戸川区歌にある「人の和」を受け継いでいく

最後になりますが、今年は昭和が始まってから、ちょうど100年の年にあたります。また、今年は戦後80年でもありますし、本区で申しますと平成7年に平和都市宣言をしてから30年になります。

加えて、私たちのふるさとの歌であります江戸川区歌は、昭和40年の制定ですので、今年で60年になります。

皆さまもご存じの、区歌三番の歌詞には「平和な都市よわがさとよ ああ江戸川は人の和の 花もあかるく咲くところ」という一節があります。『江戸川区政50年史』をひもとくと、この部分は「みんなのふるさとにふさわしい、花のように明るく平和なまちになっている」と解説されており、本区が誇る地域コミュニティについて表現されています。

歌詞の一部を聴くだけで、頭の中にメロディーが流れてくる方も多いと思います。それくらい、私たちの体に浸透している区歌ですが、脈々と受け継がれてきた「人と人とのつながり」、すなわち人情味あふれる地域コミュニティは、60年前の区歌制定時や、それよりもずっと前から、大切にされてきたのだと思います。

長年にわたり、多くの皆さまの手によって育まれてきた「人の和」をしっかりと受け継ぎ、そして変化の激しいこれからの時代においても、「ふるさと江戸川」の良いところを伸ばしながら将来につないでいくため、これからもより一層力を注いでいきたいと考えています。

さて、本定例会には、昨年末から多くの皆さまにご迷惑とご心配をおかけしている、分割発注に係る不適切契約事案の、第三者検証委員会の設置についての条例改正、および私をはじめとした特別職の給料減額条例を上程しております。

しっかりと検証を行い、引き続き区政の信頼回復に向け、全力で取り組んでまいります。

また、先ほど申し上げた案件をはじめ、令和7年度の一般会計、特別会計予算案など、合計で47件の議案をお諮りしているとともに、専決処分など2件の報告事項がございます。それぞれご審議の上、ご決定いただきたいと存じます。

このページに関するお問い合わせ

トップページ > シティインフォメーション > 区長室 > 区議会定例会(招集あいさつ) > 2025年(令和7年) > 本区が誇る「人と人とのつながり」を受け継ぎ 花のように明るいまちを未来へ